KEKと東京大学宇宙線研究所がホスト機関として進めているハイパーカミオカンデ(HK)計画は素粒子ニュートリノの素性に迫る国際共同実験で「なぜこの宇宙は物質(粒子)で満たされていて、反物質(反粒子)がほとんど存在しないのか?」という謎を解き明かすことが目標の一つです。

その手がかりとなるのが、ニュートリノが飛行する間に変身する「ニュートリノ振動」と呼ばれる現象です。この現象をニュートリノ(粒子)と反ニュートリノ(反粒子)それぞれについて詳しく観測することで、振る舞いの違い、すなわちCP対称性の破れを明らかにして、この宇宙の成り立ちの謎を解明しようとしています。

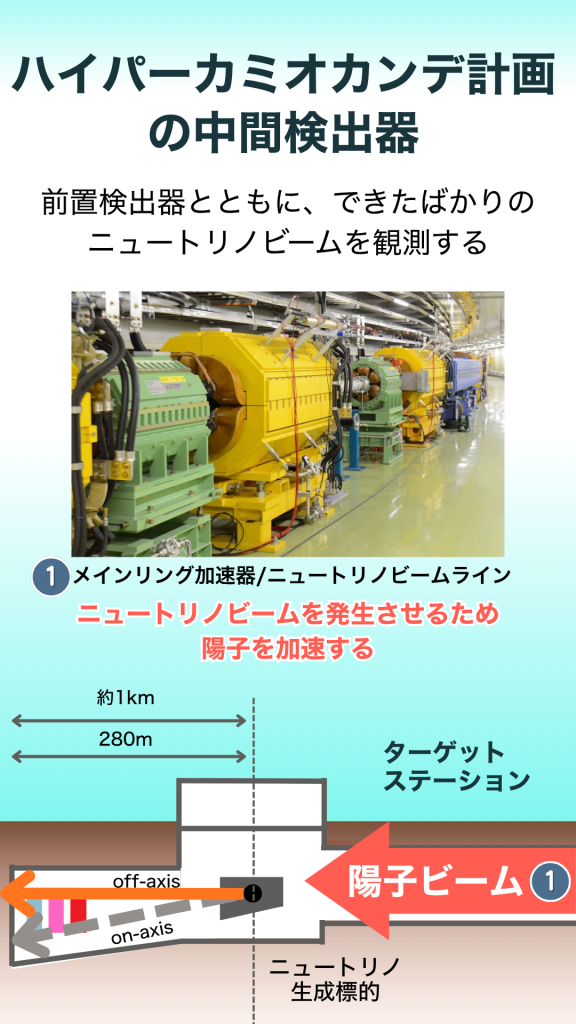

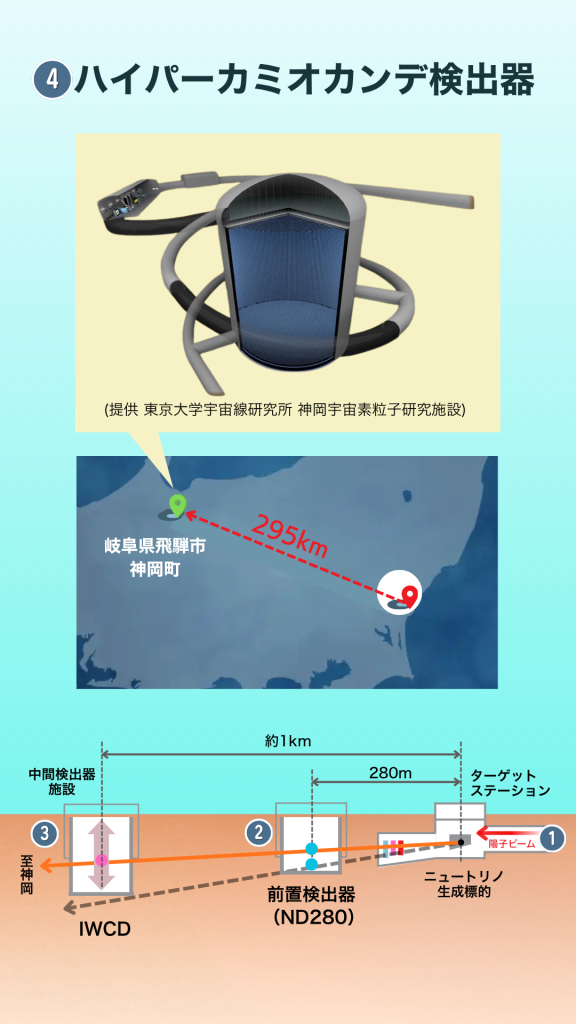

ニュートリノ振動は、岐阜県飛騨市神岡町に建設中のハイパーカミオカンデ検出器で、茨城県東海村のJ-PARCから送られるニュートリノビームを観測することで詳しく調べられます。KEKはメインリング(MR)と呼ばれる加速器やニュートリノビームラインの増強、中間検出器(IWCD)の建設を中心に準備を進めています。

変身前のニュートリノを観測

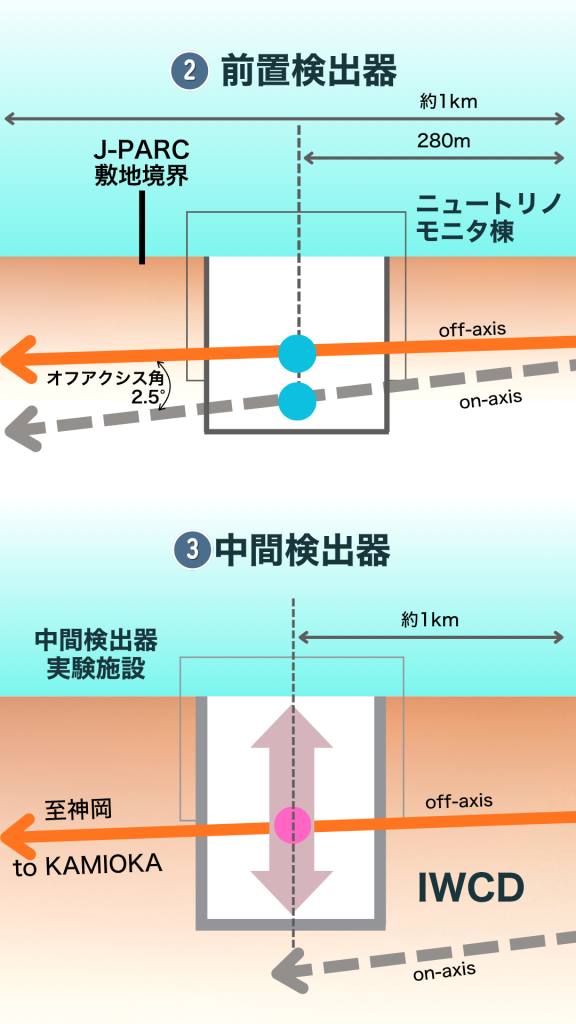

現在行われているT2K実験は、東海村のJ-PARCで生成した人工ニュートリノを295km先の神岡町のスーパーカミオカンデ検出器で観測しています。J-PARC地下に設置された前置検出器で、変身する前のニュートリノを観測し、到達地点での観測結果と比較することで、295km飛行する間にどのような変身が起きるのかを調べています。

今後、さらにCP対称性の破れをより明確にするためには、生成直後のニュートリノの状態(変身前のニュートリノ)をこれまで以上に高精度で測定する必要があります。この課題を解決するため、HK計画では新たに中間検出器を建設し、前置検出器と中間検出器を連携させて、変身前のニュートリノビーム、反ニュートリノビームの観測精度を飛躍的に向上させ、研究を新たな段階に進めます。11月4日に中間検出器施設の着工式を行いました。

ハイパーカミオカンデ検出器と同じ測定方法

中間検出器(Intermediate Water Cherenkov Detector: IWCD)は、人工ニュートリノ発生地点から約1km離れた地下に設置される、高さ約12m、直径約9mの水チェレンコフ検出器です。ニュートリノが水槽に蓄えられた純水とまれに反応すると荷電粒子が生成されます。生成された荷電粒子が純水中を進む際に発生するチェレンコフ光と呼ばれる弱い光を光電子増倍管(PMT)で観測します。生成直後のニュートリノをIWCDで、変身後のニュートリノをハイパーカミオカンデ検出器で、同じ測定方法 (水チェレンコフ検出器)で捉えることで、検出器の原理の違いによる誤差が生じないようになっています。ニュートリノが変身する前後の測定結果を直接比較することができるのが大きな特徴です。

水槽は世界初の可動式で、深さ約50m、直径約10mの立坑の中を上下に移動することができます。約30mの幅をもつニュートリノビームをいろいろな位置で観測することで、異なるエネルギーのニュートリノを調べることができ、実験精度の向上につながります。さらに、HK検出器と同様に「マルチPMT」(多数の小口径PMTをまとめた光検出ユニット)を搭載し、ニュートリノの検出感度が向上します。

加速器とビームラインも増強、2028年度から観測予定

観測に利用できる体積がスーパーカミオカンデの約8倍となるハイパーカミオカンデ検出器の建設が進んでおり、2028年度からの観測を予定しています。HK計画では、CP対称性の破れを検証するため必要な、より多くのニュートリノ事象を高精度で観測するために、IWCDの新設に加えて、J-PARC加速器やニュートリノビームラインの増強も進めています。ハイパーカミオカンデ検出器でのビーム起因のニュートリノ観測数は、ビーム供給量に比例します。そのため、J-PARCの建設時の設計では750kWであったビームパワーを2028年には約1.3MWに引き上げるべくJ-PARC加速器の電源や高周波加速空洞を増強しています。加えて、中間検出器の設置によって初期状態の把握精度も大きく向上します。HK計画はニュートリノ研究を大きく発展させると期待されています。