KEKは11月4日、素粒⼦ニュートリノの素性に迫る国際共同実験「ハイパーカミオカンデ計画」で使う重要な装置の一つである「中間検出器」施設の着工式を茨城県東海村で行いました。

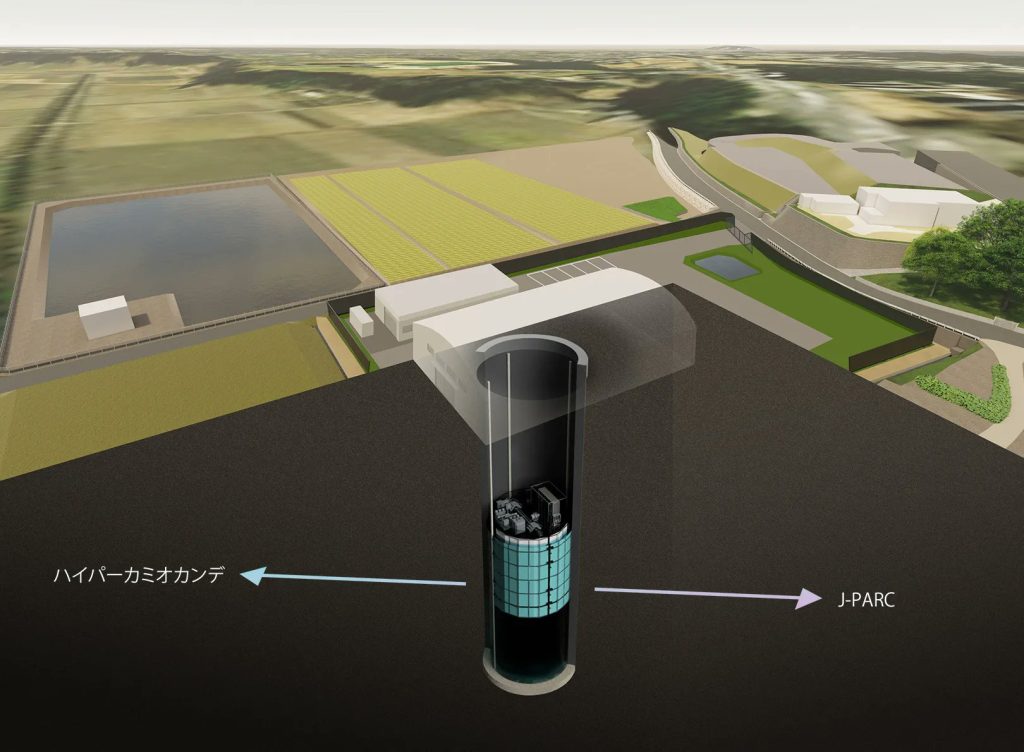

ハイパーカミオカンデ計画の実験の柱の一つは、KEKが日本原子力研究開発機構と東海村で共同運営している大強度陽子加速器施設(J-PARC)でつくった人工のニュートリノビームを、295km離れた岐⾩県⾶騨市神岡町で東京大学宇宙線研究所が建設中のハイパーカミオカンデ検出器で観測するものです。

KEKは東京大学宇宙線研究所とともにハイパーカミオカンデ計画のホスト機関を務めており、KEKが建設する中間検出器(Intermediate Water Cherenkov Detector: IWCD) は、J-PARCで生成された⼈⼯ニュートリノを発生地点から約1km離れたところで観測します。KEKではメインリングと呼ばれる加速器やニュートリノビームラインの増強とともに、今回の中間検出器の建設の準備を進めてきました。2028年度の観測開始を目指しています。

着工式は中間検出器が設置される現場で行われ、浅井祥仁KEK機構長は、「この東海村での測定と神岡での測定を比較することで、従来なら10年かかっただろう発見が5年で可能となるくらい重要な検出器です。2030年代くらいに『宇宙の物質の起源が解明されたぞ!』というニュースが飛び込んできたとき、おそらく今日の着工式のことを思い出していただけるでしょう」と、着工の意義を説明するとともに、建設地の地権者、東海村など地元の皆様などの関係者に深く感謝しました。

KEK素粒子原子核研究所の中平武教授からは中間検出器の概要説明があり、「世界最初の可動式の検出器で質の高い測定ができるユニークな施設として、国内外から研究者がこの場所に集まることを願っています」と、宇宙や素粒子などの研究活動がさらに活発に行われることへの期待を述べました。

続いて来賓からのあいさつをいただきました。

東海村の山田修村長は、東海村と原子力の歴史を鑑み、地域の方々の先端研究への理解がこの日の着工につながったことに触れながら、東海村と飛騨市神岡町の子供たちの交流を紹介。「J-PARCとカミオカンデで国際的なプロジェクトが動いていることを、子供たちは誇りに感じています。科学に親しみを持ち、将来そういう道で活躍する人材の育成という意味でも今回のプロジェクトには大きな意義があると思っています」と強調しました。

文部科学省 研究振興局 大学研究基盤整備課の俵幸嗣課長は「今回の取り組みは、まさに日本が存分に研究力を発揮できるチャンス。2030年ごろにどんな発見がもたらされるかを想像すると、今からドキドキしてきます。文部科学省としても、このプロジェクトがきちんと進むよう、一緒に取り組んでいきたいです」と述べました。

(左から)が着工の安全と成功を願う鍬入れの儀を執り行いました

最後に施工業者である株式会社森組の吉田裕司・代表取締役社長は「日本のみならず、世界中の科学者の英知が結集するこの一大プロジェクトの一環を担えることは、弊社の歴史において、また未来において最高の栄誉です。本工事の遂行にあたっては、地域の皆様との調和を大切にし、環境への配慮を徹底しながら、安心、安全の現場運営に努めてまいります」という本工事への意気込みを示しました。

会場では、J-PARCからハイパーカミオカンデに向かう方向に線が引かれ、建設される検出器用の立坑や建物の位置がロープで示されました。