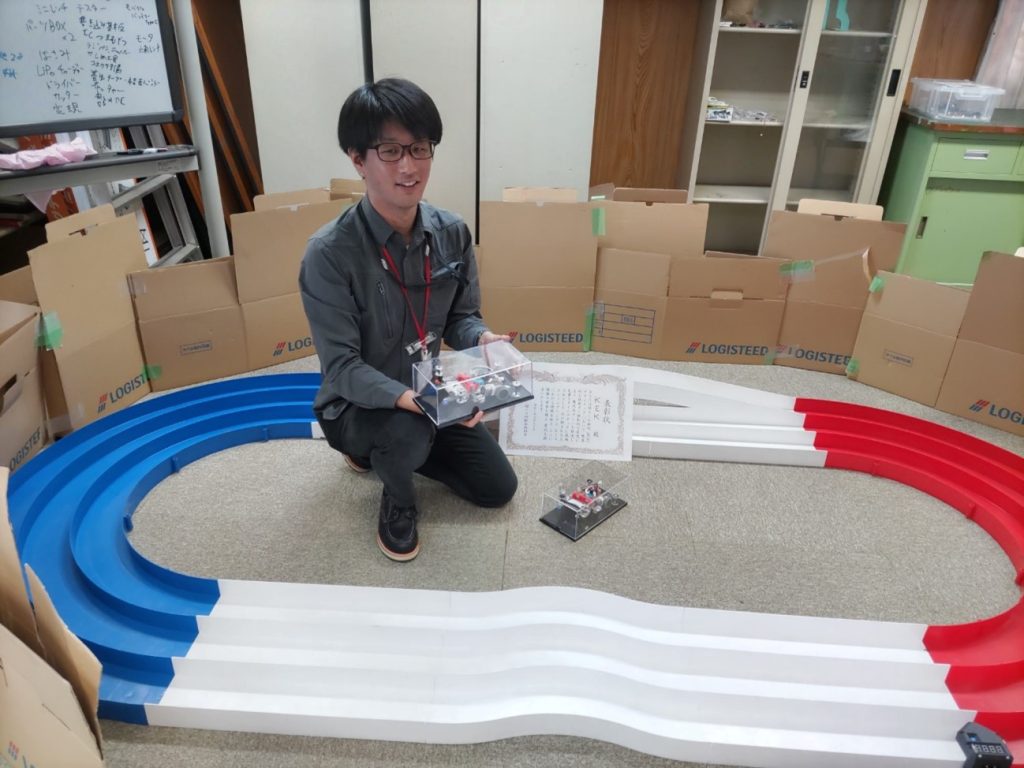

幕張メッセ(千葉市)で4月末に開催された「ニコニコ超会議2025」内のミニ四駆を自由に改造して技術を競うイベントにKEKの技術職員中心のチームが出場し、見事優勝しました。そのリーダーを務めた応用超伝導加速器イノベーションセンター(iCASA)の荒木隼人 准技師に話を聞きました。

NHKの番組「魔改造の夜」の「Sズキ」として知られる大手自動車メーカー スズキ株式会社や、3年連続でイベントを協賛しているベアリング国内最大手の日本精工株式会社(NSK)を抑えての優勝、おめでとうございます。どのような経緯で参加することになったのですか?

「超ルール無用JCJCアスレチック」への応募は、1年間の技術職員派遣研修で欧州合同原子核研究機関(CERN)に滞在中のことでした。ニコ超の事務局から「エンジニアリング力がある」いくつかの団体に声がかかり、自分がニコニコ動画のプレミアム会員だと前から知っていた技術職員仲間から誘われたのがきっかけです。「グループの代表に推薦しておいたから」と連絡をもらったのですが、3月末に帰国した後、引っ越しの片づけもそこそこにマシンの開発に取り組まざるを得ず、慌ただしかったです。

帰国したばかりの時期で上司の反対はなかったのでしょうか?

業務時間外ならということで、許可をもらいました。元々いろいろなことを自由にやらせてもらえる職場ではありますが、ちょうど状況的に時間の余裕があったのも幸いでした。

私は一昨年、昨年も幕張メッセに足を運んで直接レースを見ていたため、現場のノウハウがありました。それでリーダーという形になったのですが、他の職員は分担してマシン製作に携わっています。

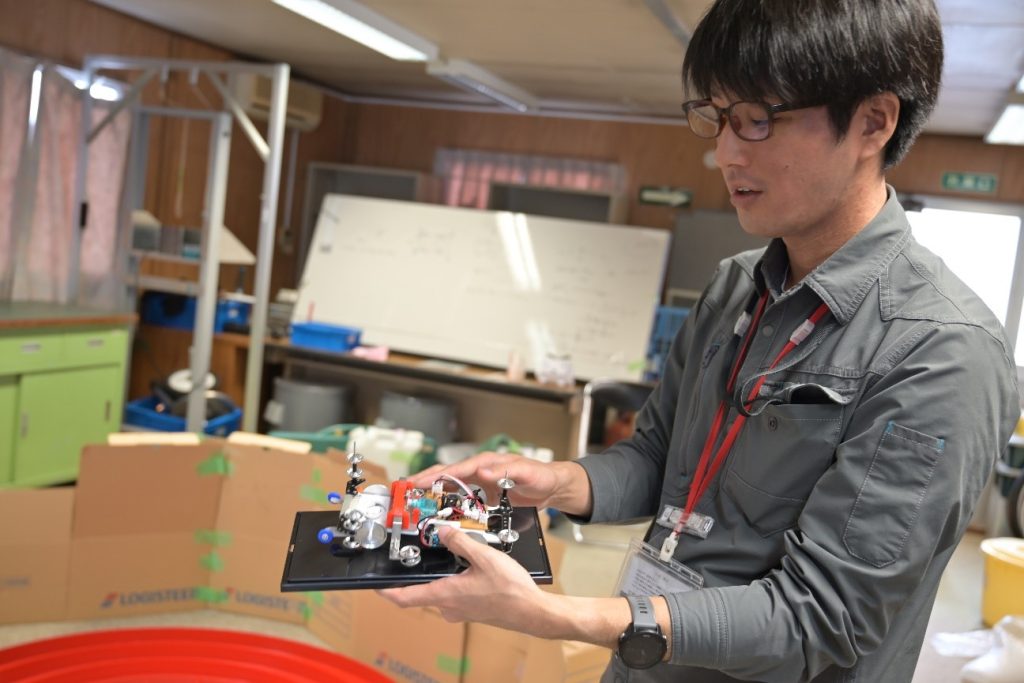

マイコンを担当した職員のほか、3Dプリンターの技術を持っている職員がシャーシを、難関で知られる機械加工技能士試験に一発合格した職員は金属加工を担当しました。ミニ四駆に関するレポートを大学時代に提出した経験のある職員もいます。また、プリント基板は業務では外注することが多いのですが、今回は業務時間外の活動かつ納期が間に合わないため機械工学センターの職員と放射線科学センターの職員で連携してパターン作成と銅のエッチングを行いました。これは今後仕事上でも生かせる技術です。

本番で出演したのは4人でしたが、実際にはもっと多くの職員が関わっており、機構内のあちこちの部署から参加した職員たちの技術の結集があって勝てたのだと思います。

職人技という感じです。結果的に仕事の発展にもつながったのはさらに素晴らしいですね。それでも最初のレースはマシンがうまく走らず、最終レースでの劇的な逆転でした。

実は、製作した2台のマシンのうち先に動作が安定した方を1週間前にパッキングしておいたのですが、走らせてみたらプラスチックのパーツが割れていたのです。焦りました。

それで2走目以降はもう1台の方を使用しました。最終レースで逆転できたのは、飛び出たネジを留めていた養生テープがめくれていたのを修復したのが要因だと思いますが、正直なところ、ステージで解説をする時に緊張して、自分が何を話したか記憶がありません。

そうでしたか、「仕事で超伝導加速空洞の研究開発を行っていて、光速に近いものを扱っているから速いものを制御するのは得意」とか、終始よどみなくなめらかな口調で説明していたので、全然焦っているようには見えませんでした。

あれはアドリブです。本当は違うことを話そうと思っていたんですけどね(笑)。とはいえ、CERN滞在中に出席したパリとスウェーデンの国際会議での液圧成形(主に金属の深絞りや張り出し加工などで用いられる、液圧を使って材料を成形する技術の総称)の発表の時に比べたら、気分的にははるかに楽でした。だから落ち着いているように見えたのでしょう。

次に仕事の話を聞かせてください。iCASAにはいくつかグループがありますが、超伝導空洞グループの所属なのですね。ここはどのような業務を行っているのでしょうか?

従来からの国際リニアコライダー(ILC)計画、最近始まったKプロと呼ばれる内閣府が主導する経済安全保障重要技術育成プログラムによる半導体の露光装置用超伝導加速空洞の開発、ニオブ3スズを用いた産業・医療用の小型加速器の開発がグループの3本柱です。このグループは技術職員が少なく、入った時に30年ぶりの新人だと言われました。

期待されていますね。令和5年度にKEKで開催した「機械学習」のセミナーで講演しています。そもそも「機械学習」とはどんなことでしょうか?

機械に学習させるという意味です。機械がデータを学習し、そこから推論できるようにして作業効率化を図るのが目的ですが、うまく学習させないといい推論が導き出せません。

私がセミナーで話したのは、超伝導加速空洞内の欠陥を見つけるプログラムについてです。あるファミリーレストランの間違い探しのパターンを見つけるソフトウェアを作ったプログラマーの技術ブログを見て、これを加速空洞の欠陥探しにも生かせないかなと思って作ってみたら、できたのです。上司は「本当にできたのか」と驚きつつも業務で使うことを了承してくれました。それまでは空洞1本あたり約3,000枚の写真を人の目で1枚1枚確認しなければならなかったので、大幅に時間が短縮できました。これに関しては、中国科学院高エネルギー物理研究所(IHEP)での共同研究会議でも質問を受けました。

画期的な技術ですね。しかも上からの指示ではなく自ら発案した点がすごいです。

出身は京都大学理学部ですが、ゼミの担当教員が問題が起きると自分で修理する技術屋タイプでした。その人が加速空洞内を内視鏡カメラで検査し、欠陥を研磨することで性能を回復させるという技術を開発しました。彼が作った内視鏡カメラと研磨装置は、現在では世界中の加速器施設で使われています。恩師は大学を退職後の今でもKEKとのコラボ実験に関わっていて、技術試験のためによく来構しています。

小さい頃からこういうことに関心があったのですか?

物の構造に興味を持って部品をはずしてみるものの、元には戻せず壊してしまう子供でした。中学生の時はゲームの「シュタインズゲート」に夢中でした。これはCERNがモデルのSERNという研究機関がタイムマシンを完成させて世界を支配する計画だという話です。CERNにいた時も、発売されたばかりの「モンスター・ハンター」を地元大阪にいる友人と8時間の時差を越えて協力プレーを楽しみました。

進路選択に家庭環境の影響はあると思いますか?

両親はともにシステムエンジニアです。自分が幼児の頃にいわゆる「2000年問題」があり、何か問題が起きた時のために在宅で待機していました。特に母は記録メディアの磁気テープからの移行や消費税に合わせたレジシステムの変更、離島の交通信号連動の制御など、多様な仕事に従事していました。

影響はあったかもしれませんが、両親は子供が同じような職業につくことを期待していたわけではありません。好きなことをやればいいという教育方針で、他の兄弟たちは理系には進みませんでした。

CERNの話題が出たので、お聞きします。そのCERNが舞台となったダン・ブラウンの小説「天使と悪魔」を読んだ一般の読者が世界に危機が訪れると思ってしまった例がありましたが、加速器に関わる専門家としてどう思いますか?

確かにSFの世界は専門家が見ると突っ込みどころが満載だったりします。ですが、それはそれ、これはこれと分けて考えています。SFを否定することは、子供の頃の自分を否定することにつながるので。

なるほど。では、技術職員派遣研修ではどのようなことをしたのでしょうか?

CERNが計画中の将来円形衝突型加速器(FCC)という次世代の巨大加速器のための技術開発に協力しました。これは自分の職場が研究しているILCとは競合する加速器構想ですが、規模が大きいため、どちらか一方しか実現できないのではないかと思っています。加速器の技術者はユーザーにビームを提供するのが仕事ですから、どちらに一本化されたとしても我々には業務が存在します。

将来についてはどのように考えていますか?

研究者とは違った形で、技術者でなくてはできないことで人の役に立ちたいと思っています。ふだんあまり表に出ませんが、困った時にはいろいろな技術が必要になるものです。

ありがとうございました。ミニ四駆レース優勝の賞状とマシンはいずれKEKのコミュニケーションプラザで展示し、KEKを訪れる方々にも見てもらいたいと思います。