INTRODUCTION

「この世界は一体何でできているのか」という素朴な問いは、

アリストテレスの昔からあった。

長い間、「すべては火・風・水・地でできている」と信じられていた。

近代になってやっと原子が見つかったときには、

これ以上分けられない最小単位だと思われた。

しかし原子も分けることができる。

原子は原子核とそのまわりの電子からなり、原子核は陽子と中性子からできている。

さらに、陽子と中性子も最小パーツ「素粒子」からなると考えられている。

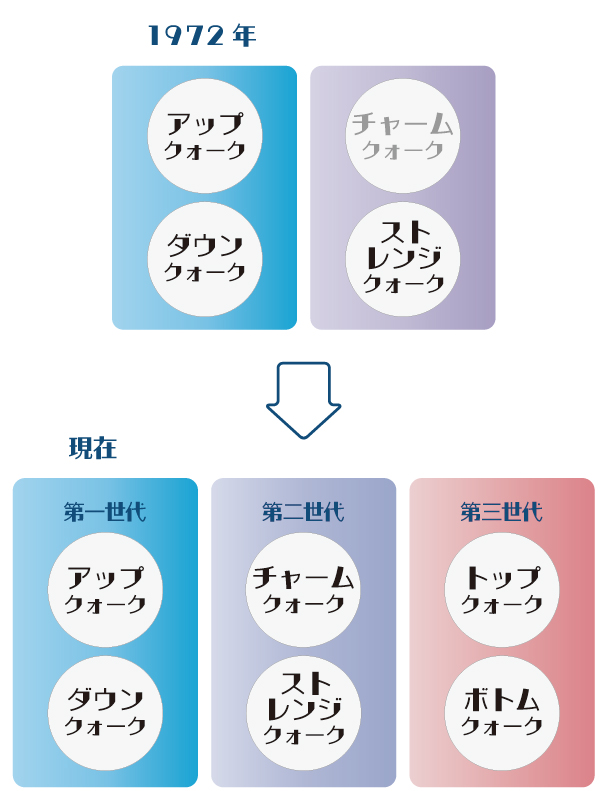

一口に素粒子と言っても、いくつかのグループがある。

「クォーク」とは、その一つのグループの総称だ。

クォークという妙な名前は、1964年、その考え方を提唱した科学者の一人が、

彼が好きだった前衛文学の一節から名付けた。

どうやら鳥の鳴き声らしい。

当初は、存在自体が信じられていなかったが、

数多くの科学者の奮闘を経て、今では当たり前のように教科書に載っている。

陽子と中性子から見つかった2種類のクォークは第一世代と呼ばれる。

第二、第三世代のクォークは原子核以外から見つかった。

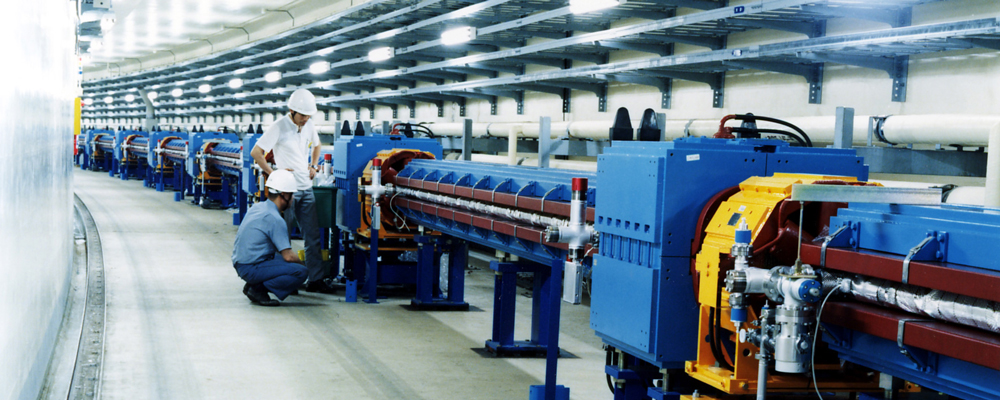

クォークと鳴く鳥を探すための道具は「加速器」だ。

世代ごとに桁違いに高いエネルギーが必要とされ、より大きな加速器が作られた。

しかし、物理学の世界にはクォークを見つけるだけでは解決しない大きな謎が残されていた。

STORY

クォークの存在を物理学者たちが半信半疑ながらも受け入れ始めていた1960年代。大学生の小林誠は坂田昌一が率いる自由な気風の研究室に入門する。そして5学年上の益川敏英と出会う。益川は大きな声と鋭い弁舌が特徴の議論好きな若者だった。

数年後、小林は益川と共同で「CP対称性の破れ」という現象を説明するための理論(小林・益川理論)を発表した。「クォークが三世代6種類以上存在」すれば、CP対称性の破れが説明できるというものである。クォークがまだ二世代しか発見されていなかったために物理学界に突飛な印象を与えたこの理論は、菅原寛孝の論文によって世界に認知されていく。

その後、4番目、5番目のクォークの存在が確認され、1970年代後半の物理学界では次第に小林・益川理論は立証されるのかということが関心の的となっていった。

1995年、6番目のクォーク、トップクォークの存在が確認され、三世代6種類のクォークが存在することが立証されたが、「CP対称性の破れ」を説明するには大量の粒子を作り出す大規模実験を行わなけばならなかった。世界で6つの実験が計画された。

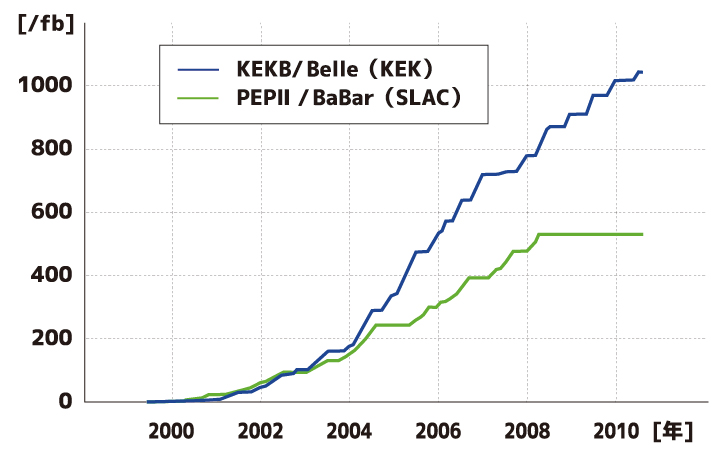

まもなく、スタンフォード線形加速器センター(SLAC:スラック)と高エネルギー加速器研究機構(KEK:ケーイーケー)の大実験競争が始まった。実績のあるSLACと駆け出しのKEK。勝負は見えていたように思われた。KEKの山内正則は、この競争の勝敗は「いかに早く大量のデータを獲得できるか」にかかっていると考えていた。

その後、山内らKEKは世界の多くの物理学者たちとともにさまざまな困難を乗り越えてデータを集めるスピードを上げていった。

そしてついに、SLAC・KEKの両者ともにB中間子崩壊における「CP対称性の破れ」を確認。理論提唱から実に30年近い年月を経て、小林・益川理論により「CP対称性の破れ」が説明できることを証明したのであった。

2008年、小林誠・益川敏英の二人はノーベル物理学賞を受賞した。理論物理学者、小林・益川とそれを証明した山内ら実験物理学者たちは「なぜ世界は存在するのか」という巨大な疑問を解く鍵を世界に与えたのである。

CAST

小林 誠 Makoto Kobayashi

高校時代は硬式テニス一筋。星と写真撮影が好きな、思慮深い穏やかな青年。名古屋大学理学部の坂田研究室で先輩である益川敏英と出会う。

益川 敏英 Toshihide Maskawa

声が大きく、好奇心旺盛で議論好き。数学が得意。京都大学の教員同士として小林と再開したころは、大学の組合で書記長を務めていた。

坂田 昌一 Shoichi Sakata

益川と小林の恩師で、上下の区別なく議論できる場を与えた。クォークの発想に影響を与えたといわれる「坂田模型」の考案者。

菅原 寛孝 Hirotaka Sugawara

益川と同年代の理論物理学者。KEKの理論部(現 素粒子原子核研究所 理論センター)在任時に小林・益川理論に着目し、良き理解者となる。

山内 正則 Masanori Yamauchi

二度の大実験の経験から、三度目の正直とばかりに「小林・益川理論」実証のためのBファクトリー実験に青春を賭ける実験家。

INTERVIEW 理論物理学者 小林 誠

小林 誠(こばやし まこと)

1944年生まれ。KEK特別栄誉教授。1973年に益川敏英と共同で「小林・益川理論」を発表。1979年より KEKに勤務。素粒子原子核研究所所長や理事を務めた。2008年「クォークが少なくとも三世代(6種類)存在することを予言する対称性の破れの起源の発見」により益川敏英とともにノーベル物理学賞を受賞。

広い視野を持ち、好奇心のおもむくままに

ノーベル物理学賞を受賞した「小林・益川理論」を発表したとき、小林誠は28歳でした。

もっと知りたい、好奇心を満たしたい。そんな思いで研究を続けてきたといいます。

小林の少年時代、研究に没頭していた若手研究者時代、研究者という仕事への思いを聞きました。

──どんな少年時代でしたか?

いろいろと理屈を考えるのは好きでしたけど、近所の子と野球を楽しむ、ごく普通の子どもでした。中学、高校では、部活で硬式テニスを続け、テニス中心の毎日でした。勉強は好きではなかったですね。授業は集中して聞きましたけど、家で机に向かうのは嫌いでした。

物理に進もうと考えたのは、アインシュタインとインフェルトが書いた『物理学はいかに創られたか』という本を読んだのがきっかけです。本に出てくる相対性理論や量子力学は高校の授業では習いません。もっと、ちゃんと理解したいという好奇心がふくらみました。

──なぜ名古屋大学に進んだのですか?

当時の名古屋大学には、日本の素粒子物理学の第一人者、坂田昌一先生がおられました。自分は中学生ぐらいのとき、坂田先生が提唱された「坂田モデル」という言葉を知りました。当時の名古屋大学の物理教室は民主的な雰囲気で有名で、それを主導されたのは坂田先生です。非常に自由な感じでした。そこは他の大学とかなり違っていたかもしれません。大学院生が学生の教育に関わる形で教室に来ていて、その中に5学年上の益川敏英さんがおられました。

──益川先生はどんな方でしたか?

第一印象は、小さな体からやたら大きな声を出す人だなあと。しかも、独特の論理で話しますから、慣れるまでは聞き取りにくかったです。益川さんとは、密度が濃いお付き合いを続けました。大学院で研究を始めた時から、益川さんを中心とする数人のグループの中に入って共同研究を続けましたので。

その後、益川さんは京都大学に移りましたが、名古屋と京都に別れてからも共同研究を続けていました。2年後、私が京都大学の助手に採用されたのをきっかけに、何か新しいことをやろうという話になりました。

──なぜ「CP対称性の破れ」をテーマに選んだのですか?

素粒子物理学は1930年ごろに始まり、混沌(こんとん)とした状況が続きました。1970年代に入って「ゲージ理論(すべての力は「ゲージ粒子」の交換で伝わるという理論)」で大きな進歩があり、それまでの断片的な事象が統一的に理解できるようになりました。そこで、1964年に発見された「CP対称性の破れ」を、そのゲージ理論で説明できないかと話し合い、論文のテーマに選びました。素粒子のあり方を統一的に考えたときに CPの問題はどうなるのか、それを取り残してはいけないと思ったのです。

PRODUCTION NOTE 1

「CP対称性の破れ」とは宇宙の始まりであるビッグバンでは、物質をつくる「粒子」と反物質をつくる「反粒子」が同じ数だけ作られたと考えられています。粒子と反粒子がペアでできる「対生成(ついせいせい)」が起きたとされているからです。

その逆の反応として、粒子と反粒子が出会うと消滅してしまうこと(対消滅:ついしょうめつ)が分かっています。同数あったはずの粒子と反粒子は大部分が消え、いまの宇宙は生き残りの粒子だけでできているということです。全て消えてしまっても不思議ではなかったのに、どうしてこの宇宙は存在しているのでしょうか?

物理学者はこの一因に「CP対称性の破れ」と呼ばれる性質があると考えています。Cはチャージ(電荷)、Pはパリティ(鏡像)の頭文字です。CP対称性が破れているとは、粒子と反粒子が対等でないことを意味します。

1964年、中性K中間子と呼ばれる粒子の壊れ方を調べた加速器実験で、粒子と反粒子が完全には対等でないことが分かりました。

これは、宇宙に物質だけが残った理由にもつながるかもしれない重要な問題で、小林と益川はその理論的解明をしようと考えたのでした。現在も盛んに研究されているテーマです。

変化が激しく、経験があまり意味を持たない時代、考えることはいっぱいありました

──理論を作るのは大変でしたか?

大規模な計算をしたわけでもなく、「CP対称性の破れ」という現象はあるわけですから、それほど時間はかかりませんでした。新しい理論、統一的な視点みたいなものができた中で、どう説明したら良いかを考えました。当時考えられていたクォーク4種では説明できない。何か新しい粒子が必要だというのが、私たちの結論でした。そのため、2種類のクォークを加えることを提案し、6ページの論文にまとめたのです。その後、1977年に5番目、1995年に6番目のクォークが発見されました。

論文を発表したころ、素粒子物理学の世界が激しく変化していたのは、若い私たちには幸運なことでした。経験や蓄積があまり意味を持たなかったので、思い切った提案がしやすかったのです。

PRODUCTION NOTE 2

小林・益川理論誕生前夜1950年代、理論物理学者 坂田昌一(1911-1970)は、それまで考えられてきた「素粒子」は陽子と中性子とΛ(ラムダ)粒子からなるという「坂田模型(モデル)」を提案しました。1960年代、坂田模型を進化させた「クォーク模型」が生まれました。一方、対称性によって決まる特定の素粒子の交換によって力が伝わるという「ゲージ理論」という考え方が生まれ、南部陽一郎(1921-2015)がその対称性の破れによって素粒子が質量を得るという考え方のヒントを与えていました。さらに、1970年代になるとそれらの考えを統一した「標準理論」が素粒子現象を説明する理論として認知され始めていました。

また、坂田昌一は、名古屋大学に年齢や立場の区別なく自由に考えたことを議論できる、当時としては画期的な研究室を作り上げました。益川と小林が学んだ「坂田スクール」です。電子メールもインターネットもない時代、現代に比べれば得られる情報量は少なかったはずですが、二人の若者には互いの疑問や考えをぶつけて議論できる環境があり、ぴったりの相手がいたのです。

──当時、まだ28歳でしたね。どんな若者でしたか?

研究室中心で、他にやることは何もない生活でした。夜遅い時間まで大学院生のみなさんと過ごし、大学近くの定食屋で一緒に夕ご飯を食べることが日課でした。焼き魚や照り焼きのような普通の定食を食べて、その後、また議論していました。

──小林先生が今、20代の研究者だとしたら、何をしたいですか?

他分野の研究についても興味をひかれるものはありますが、20代に戻れたとして、そこに飛び込むかというと、難しさが分かっているだけに、なかなかね。われわれの分野の研究でも、分からないことがいっぱいあります。知りたいことは、どこまでも終わりがありませんが、ついていけなくなります。最前線の仕事を続けることは大変なことです。

研究は多くの場合、研究者個人の好奇心から始まります。基礎研究の場合、役に立つとか、そういうことはあまり意識しません。一人ひとりの研究者の好奇心に基づく発見の集積が、総体としての科学の発展を促し、それが世の中の役に立つというように考えています。ある意味、わがままな仕事です。

──小林先生の基礎研究の流儀とは?

人とディスカッションはしますが、最終的には自分で考えないといけません。一人で考えて間違えることがあるかもしれませんが、それは当たり前です。みんながいろいろな間違いをして、その中に、何か正しいものがあればよい。それが基礎研究の考え方です。

──科学に興味がある若い人に伝えたいことをお願いします。

現在の科学、特に先端的な研究は、非常に専門化が進んでいます。先端の研究を続けるには、専門的な知識を身につけるトレーニングが重要です。それで狭い領域に集中することになる。しかし、科学の進歩のためには、狭い領域にこだわり過ぎず、広い視野を持ち続けることが大切です。目の前の問題を解決するのに忙しくても、必ず基本に戻って考える。その習慣をどうか忘れないでほしいと思います。

──今後、KEKの研究者に期待することは何でしょうか。

加速器は基礎研究から応用研究まで広い範囲の研究に使われています。KEKは加速器科学の世界的なセンターの一つであり、世界中から多くの研究者が集うユニークな研究所です。分野を超えた研究者の交流の中から新たな科学の芽が生まれることを期待しています。

質問一つひとつにゆっくり、ふさわしい言葉を選びながら、答える小林博士。少年のように自然体で、チャーミングな方でした。

28歳で理論を発表された背景には、素粒子物理学の変化が激しい時代があったのですね。「不確実性の時代」とされる現代も、若い世代に大きなチャンスが開かれているのかもしれません。(インタビュアー:田中京子)

PRODUCTION NOTE 3

小林・益川理論の強力な後押し小林・益川論文は当時課題とされていた中性K中間子に生じるCP対称性の破れ現象を、知られていた3種のクォークに加えて、当時可能性が考え始められていた4種類目のクォークが存在したとしても解決できないことを示しました。解決するために提案した3つの案のうちの一つが、クォークの種類を4種類ではなく6種類にするという理論でした。しかし、小林・益川論文の公表直後は世界的な反響はほとんどありませんでした。

KEK(当時の高エネルギー物理学研究所)の菅原寛孝が国際会議で同論文を紹介し、世界的な認知を後押ししましたが、決定的だったのは、菅原とハワイ大学のサンディップ・パクバサが1976年に公表した論文で「6種類のクォークによって解決する案が正しい」と論じたことでした。後に菅原は、KEKの所長として、小林・益川理論を実証することになるBファクトリー実験を実現しました。

1978年に東京で開催された国際会議で、南部陽一郎から、CP対称性の破れの解決は小林・益川理論で良いのではないかとの発言があったことも大きな後押しでした。

小林・益川理論が世に出て8年後の1981年、米国のアシュトン・カーターと三田(さんだ)一郎によって、この理論を検証するための方法が提案されました。

中性K中間子で見つかったCP対称性の破れは0.2%程度とごくわずかでしたが、ボトムクォークを含むB中間子で実験すれば、大きな破れが見つかるはずだと指摘したのです。

この論文に基づき、B中間子でのCP対称性の破れを検証する「Bファクトリー実験」が世界各地で計画されることになります。

INTERVIEW 実験物理学者 山内 正則

山内正則(やまうち まさのり)

1956年生まれ。東京大学の学生の頃から加速器実験に参加。1984年よりKEKに勤務、配属は「トリスタン計画推進部」。2004年から、Belle測定器を使った実験のグループ共同代表者を務めた。2015年よりKEK機構長。

2ぺージでは語り尽くせぬ葛藤の日々

1999年、KEKはB中間子のCP対称性の破れの発見を目指して「Bファクトリー実験」を始めました。電子と陽電子を加速して衝突させ、ごくまれに生じる現象を超高精度で観察する難しい実験です。加速器チームと測定器チームとの密接な協力が不可欠で、KEKの総合力が試される研究計画と言えます。

ちょうど同時期、米国のスタンフォード線形加速器センター(SLAC:スラック)も、同じ目的でBファクトリー実験を開始し、一番乗りをめぐる競争もありました。

当時の様子を、この実験に研究者人生を賭けた山内正則が熱く語ります。

陽電子ビームが通るパイプには電子雲除去のためのコイルが巻いてある

「三度目の正直」

私にとって「Bファクトリー実験」は、三度目の挑戦でした。学生時代にSLACでPEP加速器を使った実験に加わり、その後、KEKでTRISTAN(トリスタン)実験に参加しましたが、二度とも期待したような際立った物理学的成果を上げることができませんでした。ですから、この実験は絶対に成功させたかった。これは関わった研究者全員の思いでもあったと思います。

実験の第一目的は、小林・益川理論が正しかった場合に予測されるCP対称性の破れを発見することです。

電子と陽電子が異なるエネルギーで衝突する加速器が必要で、それを使って高い頻度で反応を起こさなければなりません。加速器チームにとってそんな加速器は初めてで、何をするにも新しい発想が求められました。

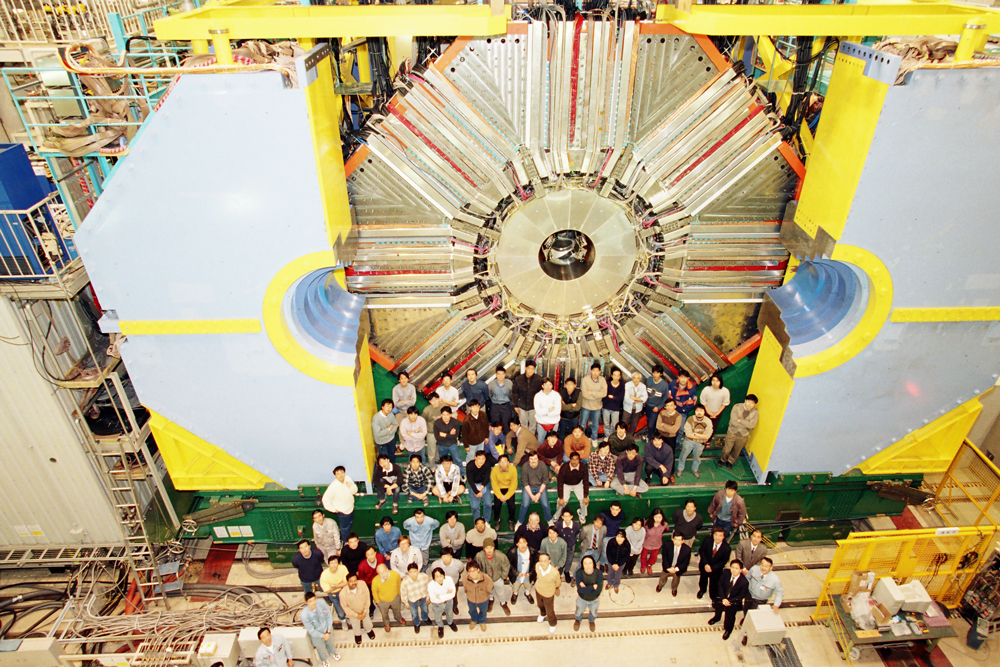

電子と陽電子の衝突点に測定器を建設してデータを収集、解析したのは、Belle(ベル)と名付けた国際研究グループです。目的とする現象に対して高い感度を持つ測定器であることはもちろんですが、小林・益川理論だけでは理解できない「何か」が見つかる可能性もあります。それに備えて、できるだけ汎用性が高くなるように工夫しました。新しいアイデアを盛り込んでデザインした結果、縦横高さが約8 mの巨大な測定器ができあがったというわけです。

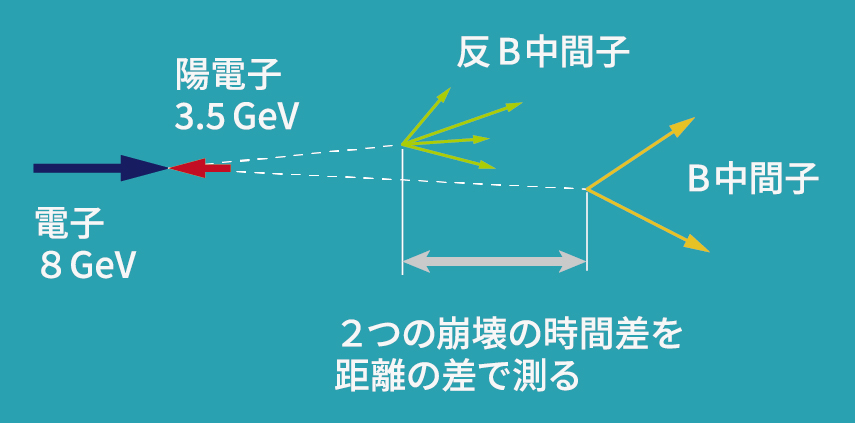

円形の加速器で加速した高エネルギーの電子と陽電子を衝突させると、B中間子と反B中間子が生成され、それぞれ短い時間の後に崩壊する。電子と陽電子のエネル ギーにあらかじめ差をつけておくと、その時間差を崩壊地点の距離の差として測ることができる。その差からCP対称性の破れを導き出すことができる。

図の中のGeVはエネルギーの単位で、ギガエレクトロンボルトあるいはジェブと読む。数値はKEKBの場合

何とかしてルミノシティを上げるんだ

普通、加速器は完成後、試運転と調整を繰り返して徐々に性能を上げていきます。KEKB加速器の場合、SLACとの競争があったので「ルミノシティ」と呼ばれる衝突性能を早く高める必要がありました。しかし、初めの2年ほどはこの性能が思ったように上がらず試行錯誤が続いたんです。

加速器チームの生出(おいで)勝宣さんに「ルミノシティが低くてもSLACに勝つ方法を考えろ」と言われ、「科学に魔法はないが、天才的なアイデアはあり得る。しかし自分たちはまだそこに達していない。とにかくルミノシティを上げてくれ!」と言い返したのを覚えています。

焦りはありましたが、追い詰められたような悲壮感は全くなく、むしろ高揚感に満ちた日々でしたね。やばいよ、どうしようと言って議論し、荒唐無稽な話から、曲がりなりにも何か作って、いろいろ試す。

例えば、ルミノシティが上がらない大きな要因の一つが、加速器の陽電子リング内部に発生する「電子雲」でした。これを何とか抑えなければならなかった。

私はこのとき、加速器に『ピップエレキバン※』を貼ったらいいのではと考えました。薬局で大量に買って、模型を作って試してみました。が、全然効きません。もっと強い磁石でもダメで、結局、ビームパイプにコイルを巻いて電磁石にするとうまくいくことが分かりました。そしてこれが、ルミノシティ改善の大きな一歩になったんです。

実験の醍醐味は、こんな工夫にあるんじゃないでしょうか。私も若かったから、これさえあれば解決だと信じてコイルを巻きま した。関係者総出で一周3 kmの加速器に散らばって。楽しかったですね。

※肩こりなどに効くとされる貼るタイプの磁気治療器

どっちが勝った負けたというのはちょっと違う

ライバルのSLACの測定器ではいろいろな点で先進的な技術を使っていましたが、私たちは加速器・測定器両チームみんなで議論しながら、どちらかと言えば着実に実行できる方法を選んだと思います。努力の甲斐(かい)あってKEKBの性能は大きく向上しました。最終的には加速器の性能に相当差がついたんじゃないでしょうか。

加速器の性能が上がるとノイズ(放射線)が増えますが、それを回避する測定器側の設計もうまくいきました。このノイズ回避の成功は研究計画の成功要因として挙げられることはないのですが、私は加速器の調整の自由度が大きく増した点で、実はとても大事なことだったと思っています。

ただ、こういう実験は、ある瞬間、明確な答えが出るわけではないんです。年単位の時間をかけてデータをため、その精度を高めていく。SLACとKEKはシーソーゲームを繰り返して、だんだん小林・益川理論の証明に近づいて行ったわけですよ。ですから、両者は同時にこの理論を検証したというのが正しいと考えています。

物理の「実験屋」の心意気

物理学は研究者の好奇心で前進してきました。私のような実験屋は、理論屋が予言したことの実証だけでは満足できず、新しい現象を見つけたいと願うものです。

実際にあったことをお話ししますとね、実験を始めて数年経ったころのことです。データ解析をしていたら、探していた「小林・益川理論のCP対称性の破れ」とは異なる「破れ」が見えた。もし本当なら大発見だ。この高揚感はすごかった。

「やったぜ!」みたいな感じで、僕は「発見しました」と当時の戸塚洋二機構長の部屋に持って行った。「おめでとう」と一緒に喜んでくれて、かなり盛り上がりましたよ。

けれど統計がたまっていくと、だんだんその違いが減ってきちゃって、……消えました。結果的には統計のいたずらだった、という言い方しかできないんですけども。すごく高揚した後に、静かに大きな落胆がきました。

10年以上データを集めたBelle実験では、研究者にとって興味深い「新しい物理」を示唆することが見えました。

KEKではさらに実験を進めるため、後継計画として、SuperKEKB加速器とBelle II測定器に高度化して運転を開始しました。いま着実に性能を伸ばしているところですので、新しい実験の成果を楽しみにしてください。

HISTORY 小林・益川理論と素粒子物理学の進歩

1897年の電子発見から、素粒子物理学は理論と実験が連携し合いながら未知の領域を探求し、宇宙の謎に迫る道を切り開いてきました。特に1960年代は陽子や中性子を構成するクォークの存在の提唱や、標準理論の枠組みとなる、粒子にはたらく力を統一させる理論など、素粒子にまつわる画期的な理論が飛び交う激動の時代でした。

そして、1973年に小林誠と益川敏英が、それまで3種類の存在が確かめられていたクォークが6種類以上存在すればCP対称性が破れることを提唱し、後に標準理論に組み込まれました。小林・益川理論発表の翌年にはチャームクォーク、1977年にボトムクォークが見つかるなど、1970年代から次々と実験による発見が続き、素粒子物理学は大きく前進していきます。

| 1897年 | 電子の発見 初めて見つかった素粒子 |

| 1918年 | 陽子の発見 当時は「素粒子」だと思われた |

| 1928年 | 陽電子の予言(ディラック) 電子の反粒子が存在することを示唆 |

| 1932年 | 陽電子の存在実証/中性子の発見 現代素粒子物理学のはじまり |

| 1934年 | 中間子論(湯川秀樹) 原子核中に複数の正電荷を持つ陽子を留める核力の理解へ |

| 1947年 | π中間子の存在実証/K中間子の発見 大きな拡がりをもつ未知の世界が背後にある予感 |

| 1948年 | くりこみ理論の完成(朝永振一郎ら) 量子電磁力学の完成へ |

| 1955年 | 坂田模型の提唱(坂田昌一) |

| 1956年 | ニュートリノの存在実証 |

| 1957年 | パリティー対称性の破れの発見 |

| 1960年 | 素粒子物理学における対称性の自発的な破れの発見(南部陽一郎) |

| 1964年 | K中間子におけるCP対称性の破れの発見 クォーク模型の提唱(ゲルマンとツワイク) 陽子・中性子を構成するクォークの存在を予言 ヒッグス機構の提唱(ヒッグス) 素粒子に質量を与えるヒッグス粒子存在の予言 |

| 1967年 | 電磁気力と弱い力を統一した理論(ワインバーグとサラム) これがないと小林・益川理論が始まらない! 宇宙進化の過程で物質量と反物質量の差が生まれるための3条件(サハロフ) |

| 1970年 | GIM機構(グラショーら) 4種類目のクォーク存在の理論的な示唆 |

| 1971年 | 非可換ゲージ理論のくりこみ可能性の証明(トフーフトとフェルトマン) ゲージ理論の進歩 |

| 1973年 | 小林・益川理論の論文発表(小林誠と益川敏英) |

| 1974年 | チャームクォークの存在実証 4番目に見つかったクォーク |

| 1977年 | ボトムクォークの存在実証 5番目に見つかったクォーク |

| 1980年 | B中間子発見 |

| 1981年 | BファクトリーによるCP対称性の破れの測定の提唱(三田一郎ら) |

| 1983年 | WおよびZボゾンの発見 電弱理論での力を伝える素粒子の発見 |

| 1987年 | B中間子混合発見 |

| 1989年 | 素粒子の世代数の決定 |

| 1995年 | トップクォークの存在実証 6番目に見つかったクォーク |

| 1999年 | PEP II実験開始、KEKB実験開始 |

| 2001年 | B中間子崩壊におけるCP対称性の破れの発見(KEKB実験およびPEP II実験) |

| 2008年 | 南部陽一郎・小林誠・益川敏英ノーベル物理学賞受賞 |

| 2010年 | KEKB/ Belle運転終了 |

| 2012年 | ヒッグス粒子の存在実証 標準理論素粒子表の完結 |

| 2019年 | SuperKEKB/ Belle II 本格運転開始 |

PRODUCTION NOTE 4

素粒子物理学と加速器科学にとって「理論」と「実験」は車の両輪に例えられ、どちらが止まっても前進できません。理論は実験より先に現象を予言し実験へと導いたり、実験結果を説明したりします。しかし、どんなに素晴らしい理論であっても現実を再現できなければ物理学とは言えません。

1930年代に生まれた素粒子物理学にとっての実験手段は2つありました。一つは宇宙から地球にやってくるエネルギーの高い宇宙線のようすを観察すること、もう一つは人工的にエネルギーの高い状態を作り出し観測する「加速器」実験です。宇宙線の観測ではいつどこで起きるか分からない現象を待つしかありませんが、加速器を使えば繰り返し再現することができます。

そうして欧米や日本では、新しい理論と追いつ追われつしながら、より高いエネルギー状態を作り出して、未知の素粒子を生み出す加速器が作られていったのです。加速器による数々の発見を経た今も、素粒子物理学の真理の探求は続いています。

KEKには、より高いエネルギーでの実験を目指すグループと、衝突頻度を上げることでまれに起きる現象を捉える実験グループがあります。KEKB実験は後者で、KEKB加速器は世界最高の衝突性能(ルミノシティ)を更新し続けています。ルミノシティを数十倍に上げるための大改造を経て、2019年にSuperKEKB加速器に生まれ変わり、Belle II測定器とともに実験を続けています。

日本初の衝突型加速器TRISTAN(1985年撮影)

FUTURE 標準理論のその先へ

小林・益川理論を組み込んだ標準理論は、クォークが関係する現象に現れる「CP対称性の破れ」をはじめ、これまでの加速器実験で得られた実験値のほとんどすべてを再現する。

しかし、標準理論には星の運動を説明する重力に関する情報が入っておらず、宇宙の観測から存在が分かっている暗黒物質(ダークマター)の候補となる素粒子も含まれていない。更に、この宇宙において反物質よりも物質がこれだけ多く存在することをうまく説明できていない。

つまり、標準理論はまだ完璧ではないということだ。

KEKは、現在の標準理論に入っていない未知の物理理論の解明に挑み続けている。つくばキャンパスでのSuperKEKB/ Belle II実験、東海キャンパスの大強度陽子加速器施設J-PARCを使ったニュートリノ振動やミュー粒子の実験、欧州合同原子核研究機関CERN(セルン)でのATLAS(アトラス)実験が進行中だ。更には国際リニアコライダー(ILC)などの将来の電子・陽電子衝突実験に加え、宇宙観測などのさまざまな実験を行う計画だ。

陽子や中性子はクォークだけでできているのではない。クォークをつなぐ糊のような素粒子の存在実証にはKEKのTRISTAN(トリスタン)実験が一役買っている。そしてTRISTANでの経験や知識は、次のKEKB実験成功の礎となった。

素粒子物理学者たちは先人の築いた知見を糧に、新たな挑戦の入口に立ちその先を見つめている。

現在、クォークと鳴く鳥は6羽しかいないようだと考えられているが、もしかしたらどこかに……。謎は尽きない。

関連記事・ページ

KEK広報誌「KEK Stories」を創刊しました