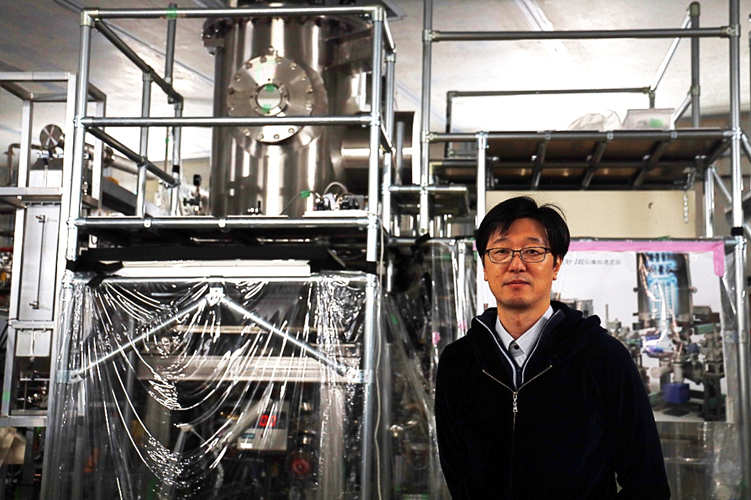

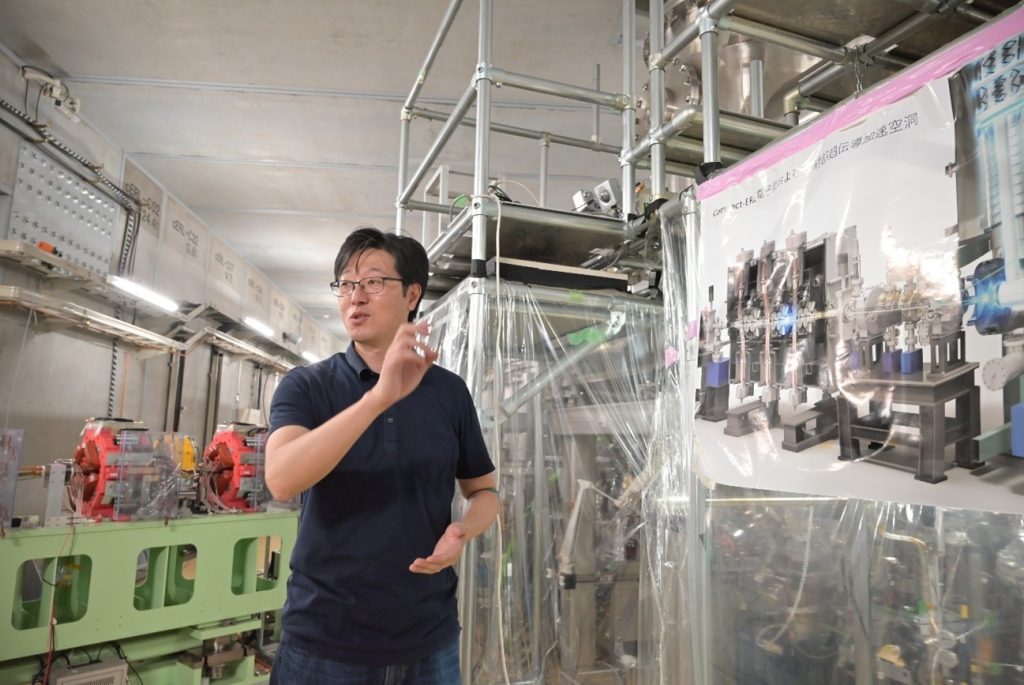

今回は、昨年度から応用超伝導加速器イノベーションセンター(iCASA)で超伝導加速器利用推進グループを率いる加速器研究施設教授の山本将博(やまもと・まさひろ)さんです。

昨年11月はつくば科学フェスティバル(つくば市主催)でKEKのブースにご家族でお立ち寄りいただき、ありがとうございました。お子さんにもご自身のように科学に親しんでもらいたいとお考えですか?

はい。研究学園都市という土地柄、科学に関する催しが多いので、イベント情報を見つけては家族で出かけています。それにしてもつくば市は人が多いですね。人口増加率が日本一とか。チューリップで知られる富山県砺波市の兼業農家に生まれ、田んぼの中で育った自分とは随分違う環境だなと思います。

幼少期からサイエンスの世界に興味を持っていたのでしょうか?

そうですね、家に科学のなぞなぞの本などがあり、ごく自然に星、太陽など宇宙に興味を持ちました。ですが、実は一時期料理人になりたいと考えていたことがあります。

意外です。どういう理由からですか?

第一には料理が好きな母の影響が大きいですね。小学生の時に夕飯を作る母の横で時々 お手伝いをしていましたね。また、中学生の頃、「美味しんぼ」という漫画が流行っていたこともあったと思います。料理は好きなので今でも週末など時間がある時は作っています。昔よくキュウリの水分をしぼっていましたが、酢の物が大好きで作る頻度が多いです。

ほのぼのとしていていいですね。他にも熱中したことはありますか?

大学ではサイクリングのサークルに所属していて、夏休みに名古屋から北海道まで自転車で2度旅行しました。北海道に行くまでは一人旅で約1~2週間、その後現地集合してから1週間の合宿というふうな感じです。テントや寝袋、自炊用用具や食料などたくさん積んで、起伏に富んだ旅路を真夏の暑い中、時に大雨に打たれながらの移動はとても大変でしたが、この自由な旅は間違いなく自分の人生の中で最も楽しかった思い出の一つです。今から思えば学生の時にしかできないとても貴重な体験であったと思います。KEKに就職後、一時期自転車で通勤していた時がありましたが、通勤途中で転倒し、鎖骨を骨折してからはほとんど乗っていません。

おケガでやめてしまったのは残念ですね。次に、大学でのご専門について教えてください。

私が所属していた名古屋大学理学部ではリニアコライダーのためのスピン偏極電子銃(固体中の電子を円偏光の光を使ってスピンの状態を選択的に励起して空間に放出させ、発生した電子を高電界で加速する装置。加速器の最上流部の電子ビーム発生装置。)の開発に力を入れていて、それに携わりました。担当教授が定年退官する時に、ちょうどKEKのコンパクトエネルギー回収型線形加速器(cERL)の建設が始まるタイミングと重なり、この電子銃技術がほぼそのまま生かせることもあって2009年に採用されてつくばに来ました。非常に運がよかったと思っています。

では、cERLについて説明していただけますか?

エネルギー回収型線形加速器(ERL)の実現のために必要な実証試験を行う加速器です。ERLは、良質(高密度で拡がりが小さい)で大電流のビームを超伝導加速器を使って加速し、利用後のビームをもう一度超伝導加速器へ戻してビームの持つエネルギーを回収して次のフレッシュな良質のビームを加速できる装置で、従来の加速器では困難な様々な利用研究に提供できる将来の加速器として期待されています。エネルギー回収で良質で大電流のビームを扱えることが利点ですが、その代わり電子銃には高輝度で大電流のビームを供給し続ける必要があり、ERLでは電子銃開発が一つの重要課題となっています。

一昨年度内山隆司・先任技師と共同受賞した高エネルギー加速器科学研究奨励会の「西川賞」もcERLに関連した研究内容でしょうか?

そうです。cERLでの高輝度電子銃の開発と長期安定運転の実証実験のそれまでの成果によるものです。この技術は次世代半導体露光用自由電子レーザー光源(自由電子レーザーは加速した電子ビームを周期的な磁場で蛇行させることである特定の波長の位相の揃った光に変換する装置)の開発など、ERLを用いた幅広い研究開発・実用のために不可欠な基礎となるものです。まだ足がかりができた程度の状況で、今後もさらなる研究開発が必要と考えています。

半導体を巡る世界の状況はどのようなものでしょうか?

米国、韓国、台湾などのメーカーが極端紫外線(EUV)を利用して10ナノメートル以下の微細な回路パターンの最先端半導体デバイスを量産しています。そこでキーとなるEUV露光装置ですが、現在、世界ではオランダの1社のみこれを製造しています。最先端の半導体デバイスの量産のためには強力なEUV光源が必要になるのですが、これをERLによる自由電子レーザーで実現することが可能です。

ERLで高輝度かつ大電流の電子ビームを加速し、圧縮してアンジュレーターと呼ばれる短周期の強力な磁石列を通すことで平均出力の高い10キロワット級の自由電子レーザー発振が可能となります。この加速器システム1台で現在の露光装置数十台分に相当する光源になり、最先端の半導体デバイスの量産・省電力に大きく寄与できると考えています。米国でも同じ方法でEUV光源を作る計画があり、最初にこの方式でEUV光を出そうと動き出していますので、うかうかしていると後れを取ってしまいます。

それは熾烈な争いですね。どのようなところが難しいですか?

この半導体分野に限らず産業応用を考えると、電子銃には高輝度・大電流のビームを長期間安定に供給し続けることが求められます。高輝度の実現には高電圧・高電界でビームを加速することが必要ですが放電の問題が伴います。また大電流のビーム運転では電子ビームが残留ガスと衝突して発生するイオンが電子銃へ逆流して光陰極を叩いて劣化させる問題が深刻化します。高電圧・高電界で放電させない技術、残留ガスを極限まで減らす極高真空技術、高効率で電子を発生が可能でかつ残留ガス吸着やイオン衝撃でも容易に劣化しない光陰極の開発など、産業応用に耐えうる加速器の実現には改善すべき課題はまだたくさんあります。

例えば、cERLの電子銃の加速電圧は500 kVと非常に高電圧です。そのため放電も起きやすく実験ではトラブルがつきものです。作業の大部分はトラブル・問題の対処ですね。ひとつ問題が生じると装置を改造し、ようやく乗り越えたと思ったらまた新たな問題が生まれる、そういうことの繰り返しです。でも、強いモチベーションを持って目標を掲げ、結果を出して電子銃でEUVプロジェクトの発展に寄与したいです。

そうですか。グループのリーダーとしてはどのような業務を行っていますか?

運転スケジュールやグループ全体の予算の管理について調整する立場になりました。cERLは建設してから10年以上経過しているため修理が必要な箇所が多々出てきている状況ですが、それに加え最近は電気代、ヘリウム代の高騰などの影響でその分開発に回せる予算が減っており、今後の研究開発の進捗を危惧しています。

その一方、グループ内で核医学用検査薬の製造、木材からのナノセルロース繊維の製造、アスファルトの長寿命化などに向けた取り組みも行っています。これらはまだ実験段階ではあるものの、実用化の道が開ければ社会・日常生活に役立つ技術になります。

では、最後に一言お願いします。

ここでお話しした産業応用については、この先数年から十年の時間スケールで技術が確立・実現できる状況になると思いますので特に今、高校生や大学生の方が将来このような最前線で活躍できる場になると思います。そのような舞台が作れるように努力したいと思います。

穏やかな雰囲気の中にも困難に屈することなく乗り越えていこうとする粘り強さを感じました。雪国育ちという環境や学生時代の運動経験が研究を続ける上での忍耐力を培ったとお見受けします。今後の更なるご活躍をお祈りしています。

(聞き手:広報室 海老澤 直美)