小惑星探査機「はやぶさ2」の小惑星リュウグウへの2回目のタッチダウンで採取された石の中から、他とは明らかに違う部分が見つかった。初期太陽系の進化を研究する中村 智樹 教授はそれを「おおもとの石」と呼び、着目している。小さな石の粒から太陽系の構造が見えてくる。

惑星科学者 中村 智樹(東北大学大学院 理学研究科 教授)

子どもの頃から天文や惑星が好きで、大学の学部生から惑星科学一筋。1991年からフォトンファクトリーで隕石(いんせき)やリターンサンプルの結晶構造を調べる実験を続けている。ライフワークは太陽系の起源を調べること。

今取り組んでいるプロジェクトは、宇宙航空研究開発機構(JAXA) の火星衛星探査計画MMX(Martian Moons eXploration) 。リモートセンシングで火星の月、フォボスやダイモスを調べる予定。また、国際宇宙ステーションで地球外物質の生成を微小重力下で再現する実験「Space Egg」も予定している。

彗星のチリに「Torajiro」と名づけた縁で、4月にリニューアルオープンする葛飾区柴又の「寅さん記念館」での試料展示や記念講演が決まっている。かつてフォトンファクトリーで分析された日本で最初のリターンサンプルが常設展示されることになる。

はやぶさ2が目指したC型小惑星

惑星科学者は、太陽系の外を宇宙と呼ぶ。宇宙空間には、そこにもともとあった星のかけらが浮かんでいるが、「ほとんど何もない」と言っていい。太陽系は、宇宙空間に比べると物質の密度が高い空間だ。

小惑星リュウグウは、いまでこそ地球の近くに軌道があるが、かつては太陽から遠く離れた、水も二酸化炭素も凍るような場所でできたと考えられている。

なぜそれが分かるのか。

地球から望遠鏡でリュウグウを見て、太陽光の反射を調べると、他の小惑星に比べて暗い色に見える。スペクトル解析からリュウグウは炭素や水を含む岩石でできていることが分かった。これらの物質が残っているということは、熱を受けていないことを意味し、太陽から遠いところでできた天体であると考えられる。炭素を多く含むからC型(Carbonaceous: 炭素質の)小惑星と呼ばれる。実際に持ち帰ったリュウグウの石は石炭のように真っ黒だった。

にもかかわらず、C型小惑星を構成する元素の存在割合(元素存在度)は太陽のそれに似ていて、太陽系誕生のころの情報を保存していると考えられている。

一方、探査機はやぶさ初号機がサンプルを持ち帰った小惑星イトカワは、詳細な分析により水や炭素をほとんど含まず、太陽に近く、凍っていない領域で生まれたと分かった。炭素を含まない石でできたイトカワは比較的明るく見え、S型(Stony: 石質の)小惑星に分類される。地球に落ちてきた隕石もほとんどがS型だ。

はやぶさ2は、イトカワとは違うタイプの、地球の近くでは珍しいC型小惑星リュウグウを目指したのだった。

太陽系の歴史と小惑星

私たちがいる太陽系の中心、太陽は、宇宙が始まってからおよそ90億年後にできたと考えられている。いま太陽系がある場所には、かつてあった星が残したチリが漂っていた。

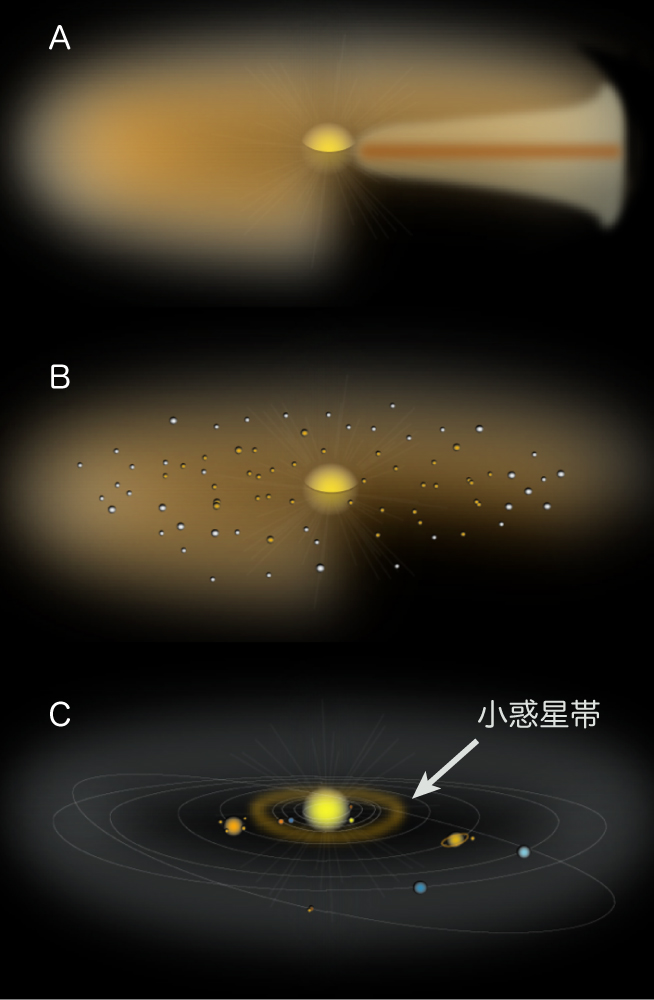

超新星爆発などをきっかけにチリが集まり始めて円盤状になった(図1Aの状態)。

太陽系形成の活発な動きにより、原始太陽ができ、チリ同士が衝突して合体し、無数の微惑星となった(図1Bの状態)。

やがて太陽がいまの姿に近づき、太陽の近くのガスやチリは太陽に吸い込まれたり蒸発したりしてなくなった。微惑星は衝突を繰り返し、石でできた惑星(水星・金星・地球・火星)、ガスの惑星(木星・土星)、氷の惑星(天王星・海王星)ができた。惑星は衝突や放射性崩壊によって温度が上がり、どろどろに融けてから冷えて固まったと考えられる。だから惑星の鉱物は、太陽系形成前のチリとは別のものになってしまった。

©️東北大学 中村智樹

上から順次、太陽系の進化を示し、Cが現在の太陽系を示す

小惑星は太陽系の原始天体である

特に木星はとても大きく成長し、軌道近くの物質をその重力でほとんど吸い取った。火星と木星の軌道の間には多数の小惑星が集まる小惑星帯がある(図1Cの状態)。地球に落下してくる隕石の多くはこの小惑星帯からやってくるといわれる。

惑星にもその衛星にも取り込まれなかった微惑星は、今でも小惑星として太陽の周りを回っている。惑星と違って、小惑星は小さい天体なので、熱が逃げやすく鉱物が融けるほど(1200℃以上)の高温を経験していない。つまり、太陽系ができたころの情報をそのまま残している可能性がある。太陽系の起源を研究する惑星科学者が小惑星に注目する理由はここにある。

石の物質分析チーム

中村 智樹 教授は、放射光実験施設フォトンファクトリーのヘビーユーザーである。学生の頃から30年以上隕石や探査機のリターンサンプルなどの地球外物質を数多く分析してきた。2021年から2022年にかけて、はやぶさ2初期分析チーム「石の物質分析チーム」のリーダーとして世界中の多くの研究者を束ねて研究を行い、フォトンファクトリーの二つのビームライン(BL-3A, BL-19A)も活用した。

岩石はよく見ると小さな砂粒が固まったものだが、粒一つひとつは結晶であることが多い。結晶に放射光(X線)を当てて、X線が結晶によって進む方向が変わり、強め合ったり弱め合ったりするようす(回折)を調べると、結晶の構造が分かる。

例えば、水(H2O)を含む鉱物を含水鉱物という。鉱物が水に触れて化学反応(水質変成)を起こした結果である。結晶の構造の間に入っている水は、その後の環境によって乾いてしまうことがあるが、高温で分解したり融けたりしない限り鉱物の結晶構造は変わらない。結晶構造が分かれば、この含水鉱物が水浸しのような環境でできたのか、少し水がある環境でできたのかが、推測できる。

リュウグウの石には含水鉱物が豊富に含まれている。小惑星リュウグウは、軌道が変わって太陽の近くを回るようになったため水分が蒸発したが、もともと水を多く含む天体だったと考えられている。その根拠は、フォトンファクトリーBL-3Aで調べた鉱物の結晶構造である。太陽から遠く、水が凍るような場所で生まれたのにもかかわらず、まるで温泉に浸かっているような環境でできたと思われる結晶構造が確認された。体積比で岩石1に対して水が1というほど水が多いところでできた石と、水が少ないところでできた石の両方が含まれていた。

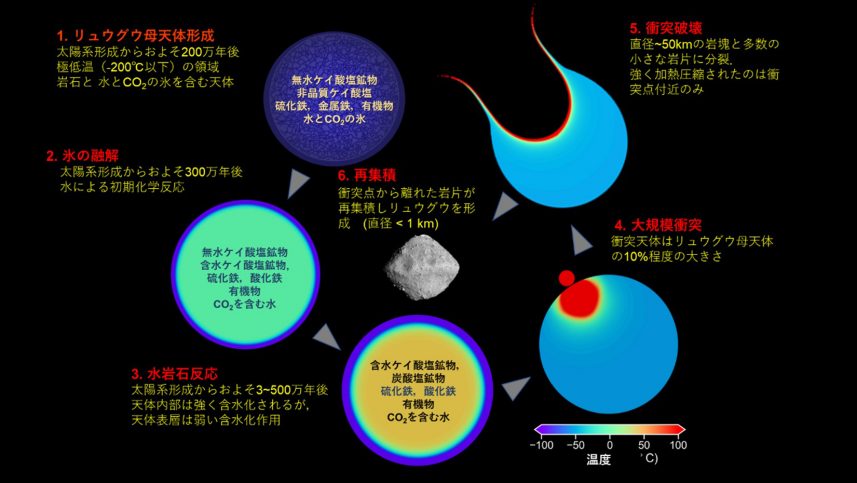

はやぶさ2初期分析「石の物質分析チーム」の結論は図2の通りである。リュウグウの材料となった天体(母天体)は太陽から遠く極低温の場所にあったが、リュウグウより大きく、内部が高温で温泉のような状態になっていた。母天体内部は水質変成が進んだが、表面は温度が上がらないので、氷のままで水に触れていない可能性がある。その母天体が大きな衝突現象で破壊された。破壊後のかけらがまた集まってリュウグウになった。

表面と内部の体積比から考えて、表面よりも内部にあったものの量が圧倒的に多いと思われる。しかし、母天体表面の、水に触れていない部分がリュウグウに含まれている可能性はある。

共同プレスリリース「小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析 石の物質分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について」より

中村教授にとって最大の発見「おおもとの石」

太陽系ができる前にどんな物質があったかを知りたい中村智樹教授は、初期分析チームで配分されたリュウグウの小さな石の中に、熱や水による変成を受けていない「おおもとの石」があるか探し求めた。つまり、水に触れていない石である。光学顕微鏡で、リュウグウに典型的な含水鉱物「ではない」ところをくまなく探した。

どうやって見分けるのか。中間赤外線と呼ばれる波長8~12μmの光を当てて、波長を変えたときに反射光の強さがどう変わるかを調べると、水質変成を受けているかどうかが分かる。さらに、水質変成を受けていない部分の元素組成を調べると、特徴的な鉱物が見えてくる。水を含まない鉱物である、カンラン石(Mg2SiO4)と輝石(MgSiO3)である。これらの鉱物は「おおもとの石」にしか含まれない。

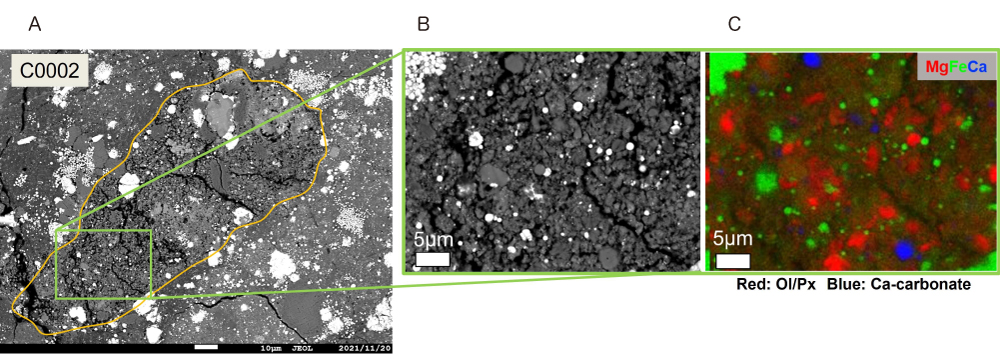

中村教授が初期分析チームで分析したサンプル研磨片52個のうち47個は空振りだったが、粘り強く観察を続けて、ついに見つけた。そのおおもとの石の一つ(試料番号C0002、CはサンプルキャッチャーのC室を表す)の走査型電子顕微鏡写真が図3である。おおもとの石は他の部分に比べて粒が細かく穴(隙間)が多いのが分かる。また、サンプルキャッチャーのC室にあった石からしか、おおもとの石は見つからなかった。

A. 黄色の線で囲まれた部分がおおもとの石

B. Aの一部を拡大したもの

C. Bと同じ部分の元素マップ

赤色の粒子はカンラン石、または輝石を示し、これらの鉱物が多いことが分かる

2019年のはやぶさ2の1回目のタッチダウンでは、水質変成が進んだ部分の石を採取した(サンプルキャッチャーA室)のではないか。2回目のタッチダウンでは、水質変成が進んでいない部分を含む石を採取できた(サンプルキャッチャー C室)のではないかと推察される。

はやぶさ2が行ったリュウグウに対するリモートセンシングのスペクトル観測でも、おおもとの石は微量すぎて見えなかった。だから実際に試料を採ってこなければ分からないし、複数地点から採取することも重要なのだ。

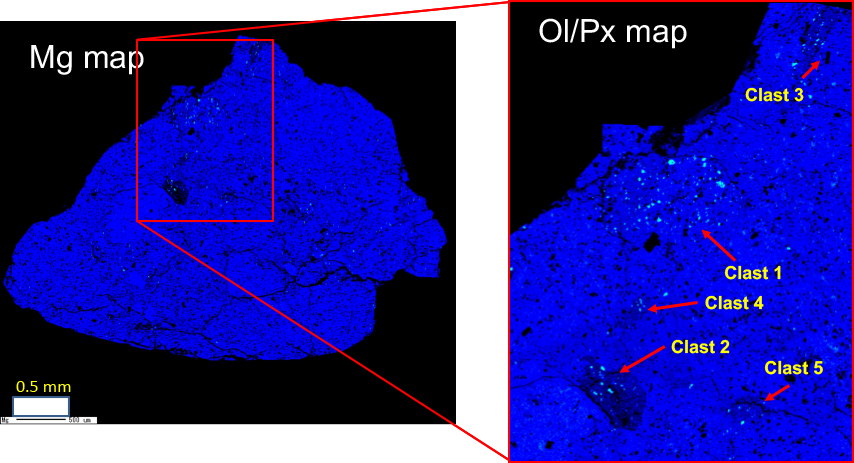

(左)マグネシウム(Mg)のマップ 青い部分がマグネシウム

(右)左図の一部を拡大したもの

水色で示されているカンラン石(OI)と輝石(Px)が集まって存在していることが分かる

それ以外の場所は層状ケイ酸塩(含水鉱物)

「コンドリュール」がない!

中村教授がおおもとの石を観察していると、予測していなかったあることに気づいた。「コンドリュール」がない。

コンドリュールとは、岩石の中に点在する直径1mm以下の岩石質の球だ。同位体分析により、太陽系ができてから200万年後にできたと考えられている。同位体とは、同じ性質を持つ元素だが質量が違うものをいう。不安定な同位体は時間が経つにつれて一定の割合で崩壊していくので、その存在比を比べることで年代測定が可能だ。

原始太陽系の星雲の中で1200℃以上の高温になって融けた鉱物が、大量の液滴となって広範囲に散らばった。液滴が冷えて丸い塊となり岩石に取り込まれたものがコンドリュールで、コンドリュールを取り込んだ岩石はコンドライトと呼ばれる。地球上ではコンドリュールは見つかっていない。先ほど述べた通り、地球は一度融けたためだ。

隕石の分析により、コンドライトはいくつかの種類に分類されている。例を挙げると、最もよく見られるタイプ「普通コンドライト(ordinary chondrite)」は、主にケイ酸塩でできたコンドリュールを豊富に含む。一方、「炭素質コンドライト(carbonaceous chondrite)」は、普通コンドライトよりコンドリュールの含有量は少なく半分から三分の一程度だ。炭素質コンドライト隕石は、C型小惑星由来と考えられている。普通コンドライトはS型小惑星に対応する。

「CIコンドライト」は珍しいタイプで、コンドリュールは含まれないか、非常に少ないのに、C型コンドライトに分類される。熱による変成を受けていないと考えられ、始原的な隕石とされている。フランスで見つかったオルゲイユ隕石がよく知られている。

リュウグウの石はこのCIコンドライトに分類された。

なお、オルゲイユ隕石は太陽系の標準物質とされてきたが、リュウグウ試料との比較により、想像以上に地球由来の元素(酸素)で汚染されていることが分かった。これからはリュウグウの石が標準物質として利用されるようになると考えられる。この比較分析には、大強度陽子加速器施設J-PARC物質・生命科学実験施設MLFの負ミュオンが活躍した。

コンドリュールを再現せよ

コンドリュールは小惑星に多く含まれており惑星の原材料と考えられているが、どのようにしてできたのか、解明されていない。中村教授は10年以上コンドリュールの再現に挑戦した経験がある。50年以上世界中の研究者が挑んできたが、中村教授を含め、誰もまだ成功していない。結論として、地上では無理なのである。

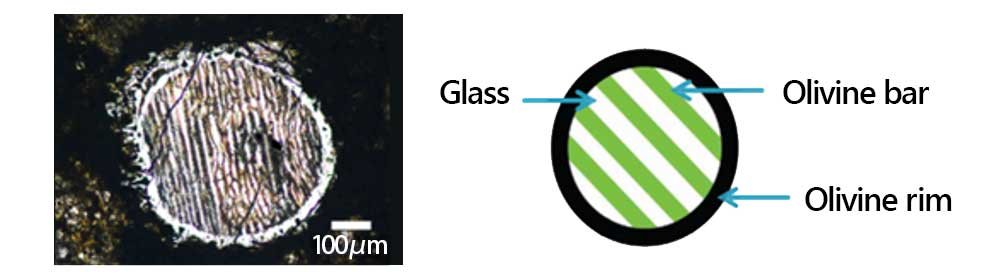

どうしても決着をつけたくて、中村教授は無重力空間での実験を試みることにした。国際宇宙ステーション(ISS)を使った「原始太陽系星雲の高温過程で形成されたコンドリュールの再現実験(Space Egg実験)」だ。コンドリュールは「宇宙の卵」といわれている。太陽系のあらゆる元素が入っているからだ。

ISS「きぼう」日本実験棟内の、新規材料の試作などに使われる実験装置「静電浮遊炉」で、コンドリュールの一種「棒状カンラン石コンドリュール(図5)」の作成を行う予定だ。中村教授も宇宙に行って自分で実験したいが行けないので、宇宙飛行士にサンプルカートリッジを託し、地上から遠隔操作を行う。冷やすための時間が限られるため理想の作成条件とはならないが、中村教授は「完全ではないと思うけど、できると思う」と期待している。

©️東北大学

石は太陽系のどこでできたか?

さて、リュウグウに戻ろう。

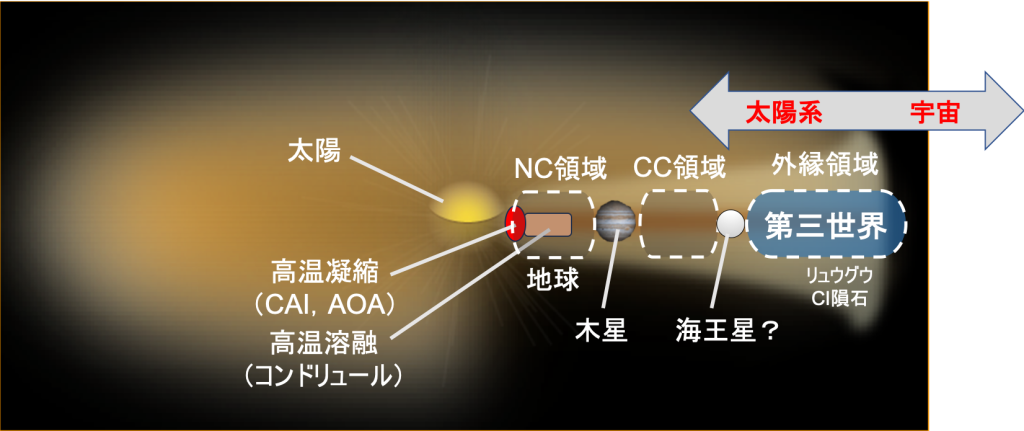

小惑星の反射スペクトルと隕石の反射スペクトルの比較によって、隕石の産地が分かる。また、隕石の化学分析により類縁関係が分かる。太陽系の誕生時、太陽系は大きく二つに分かれていた。木星軌道より外側がCC(carbonaceous chondrite)領域、内側がNC(non-carbonaceous)領域だ。C型小惑星ができたのはCC領域、S型小惑星や地球ができたのはNC領域で、その境は木星が作った空白地帯だということが分かっている。

しかし、リュウグウおよび隕石の極めて詳細な同位体分析によって、CC領域の中にわずかに異なる別の系統があることが見えてきた。リュウグウを含むCIコンドライトが、他の炭素質コンドライトとは違う傾向を見せたのだ。コンドリュールをほとんど含まないCIコンドライトは、やはり他の炭素質コンドライトとは違う起源を持つのではないか。

加えて、中村教授らのリュウグウ初期分析で、リュウグウは太陽系の外側の領域でできたことが分かった。炭素質コンドライトからはコンドリュールが見つかっているが、リュウグウのおおもとの石にはコンドリュールがないということは何を意味するのか?

CC領域は太陽系の端まで続き、その先には何もないと思われていた。でも、実はさらに外側にコンドリュールがない天体の領域があるのではないだろうか。まだ名前がついていないが、中村教授らはこれを「第三世界」と呼んでいる。CC領域と第三世界の境目はまだよく分かっていない。ただ、「第三世界」が太陽系と宇宙との境であることは間違いないだろう。この「第三世界」にどのような物質が存在していたのか、そして「第三世界」の外側に広がる広大な宇宙の物質はどのような物質なのか、これらが「おおもとの石」の研究から解明されることを期待したい。

第三世界は宇宙への扉

もし宇宙人がいて太陽系の形成過程を見ていたら

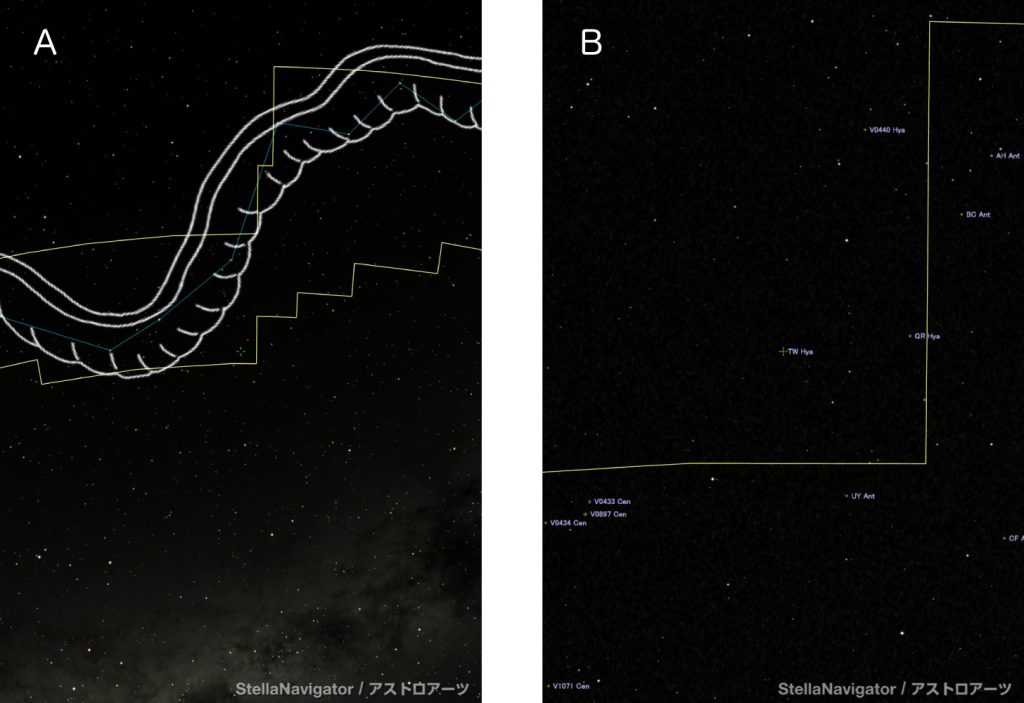

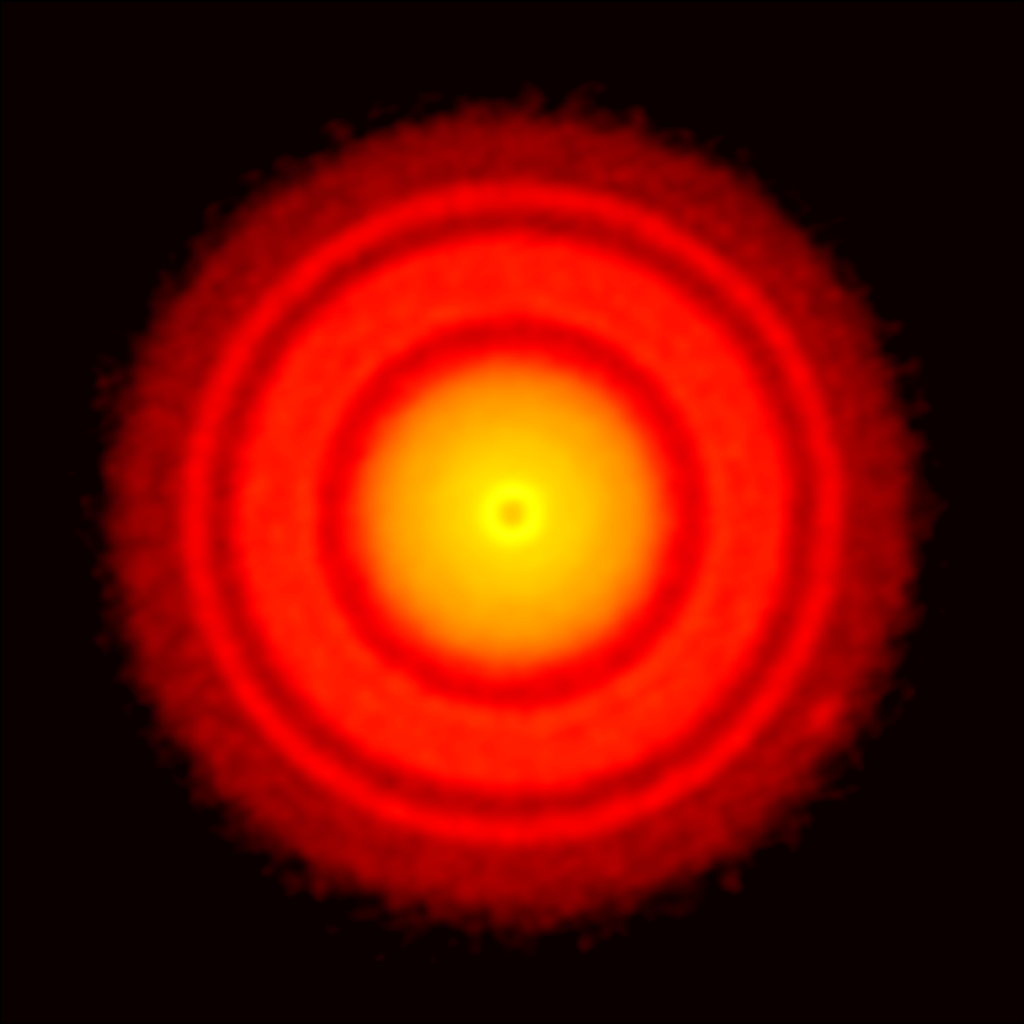

うみへび座という大きな春の星座がある。その星座に描かれているヘビの怪物ヒドラのお腹の辺りにTW星と呼ばれる10等星くらいの天体がある。大きさは太陽と同じくらいで、まるで太陽系のような惑星系を作ろうとしている若い星だ。地球に最も近い原始惑星系円盤であるだけでなく、 円盤をちょうど真上から見ることができて、太陽系を研究している研究者に注目されている。

Aの中央部分を拡大したものがBで、丸で囲んだところに「TW Hya」と書かれている

「TW」とは変光星を意味し、「Hya」はうみへび座Hydraを意味する

南米チリにある国立天文台のアルマ望遠鏡が捉えたTW星の写真を見ると、円盤は暗い線で区切られ三つに分かれて見える。これはこの星の原始太陽系星雲である。中村教授は、このような構造がかつて太陽系にも存在し、星雲はNC領域、CC領域、第三世界に分かれていたのではないか、と考えている。

もし、太陽系の形成過程を望遠鏡で見ている宇宙人がいたら、こんなふうに見えただろう、と想像する。「第三世界」は何もない宇宙と活発な星が作る系の境界にある。まさに太陽系がいまのTW星のような状態のとき、ここに何が浮かんでいたのか。

宇宙への扉「第三世界」

ちょうどリュウグウの初期分析が終わった頃、中村教授は「どれくらいもともと前あった星のかけらが残っているのか、どれくらい太陽系の物質として化学反応が進行しているのか、そういうところが知りたい」と語っていた。

その後、中村教授らは、おおもとの石を含むリュウグウの石の酸素同位体分析を進めてきた。酸素は鉱物に豊富に含まれる元素だ。5トンもある同位体分析装置を使って、おおもとの石の1μm程度の粒一粒を慎重に狙い定める。小さなカンラン石や輝石に含まれる酸素原子だけを取り出してその質量を調べる。2000年代後半の「スターダスト」ミッションのころからコンビを組んでいる海洋研究開発機構(JAMSTEC)高知コアセンターの牛久保 孝行 主任研究員との共同作業だ。

50粒以上の酸素の同位体比を調べた結果、多くのカンラン石の酸素は、太陽の酸素に極めて近いことが分かった。つまり、太陽からはるか遠くでできたリュウグウに、太陽の近くでできた物質が含まれているということを意味する。太陽系の中央から太陽系の外側に移動したメカニズムや時期について、新しい事実が判明しつつある。

火星の月へ

中村教授はいま、火星の月のサンプルリターンミッションに参加している。探査機から火星の月を詳しく観測し、高解像度のスペクトルを取得し、火星の月がどのような物質でできているのかを調べるのが大きな役割だ。リュウグウのように水を含む鉱物があるのか、有機物があるのか、火星の月の起源を知るには重要な調査だ。また、火星の月のどこから石を取ったらその起源を知るのに最も適しているか、考えている。これまでの経験が生きる仕事だ。

「石を電子顕微鏡で分析しているのと、探査機でリモートセンシングするのは同じ感覚。近づいていってスペクトルを取ったりする。電子顕微鏡を覗きながらリュウグウのサンプルのどこを分析しようかと考えるのを、火星の月を探査機のカメラの視野に入れてやるようなものです」と語る。感覚が近くても、実際には遠いため、タイムラグはある。タイミングのずれをできるだけ減らすため、着陸は地球と火星が最も近づいたタイミングで行うという。

火星の月のサンプルがフォトンファクトリーやJ-PARCで分析される可能性は高い。太陽系の惑星の起源を知る手がかりがまた増える。リュウグウで起こったような常識を覆す発見が期待される。

フォトンファクトリーで基礎的な分析が行われたリュウグウ試料の研究結果は、まだ全てが発表されたわけではない。フォトンファクトリーのBL-3AやBL-19での実験結果については、まだ発表されていないものも多い。中村教授によると研究の種になるような発見は100以上あったという。今後、若い研究者たちがその種を芽吹かせる日が来るだろう。

関連する記事・ページ

2025/03/18 リニューアルオープン日と記念イベントのご案内|寅さん記念館

2024/11/15 大西卓哉宇宙飛行士、宇宙実験を学ぶ 3 東北大学 中村智樹研究室|JAXA 有人宇宙技術部門

2023/03/28 小惑星リュウグウのかけらを加速器でみる

2022/09/23 小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析 石の物質分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について

2022/09/23 素粒子ミュオンにより非破壊で 小惑星リュウグウの石の元素分析に成功 -太陽系を代表する新たな標準試料となる可能性-

2022/06/08 小惑星リュウグウで採取した大型の粒子| JAXA はやぶさ2拡張ミッション

2021/06/04 小天体探査ミッションに選ばれた人 ~東北大学 中村 智樹 教授~

2021/06/03「地球に生命をもたらしたもの」が 小惑星の探査で分かるわけ ~小惑星探査機はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウ試料の分析~

2020/05/13 ロクトリポート いちばん大きな星座は?|多摩六都科学館

2019/06/26 アルマ望遠鏡、惑星誕生の現場をピンポイントで特定|ALMA NAOJ