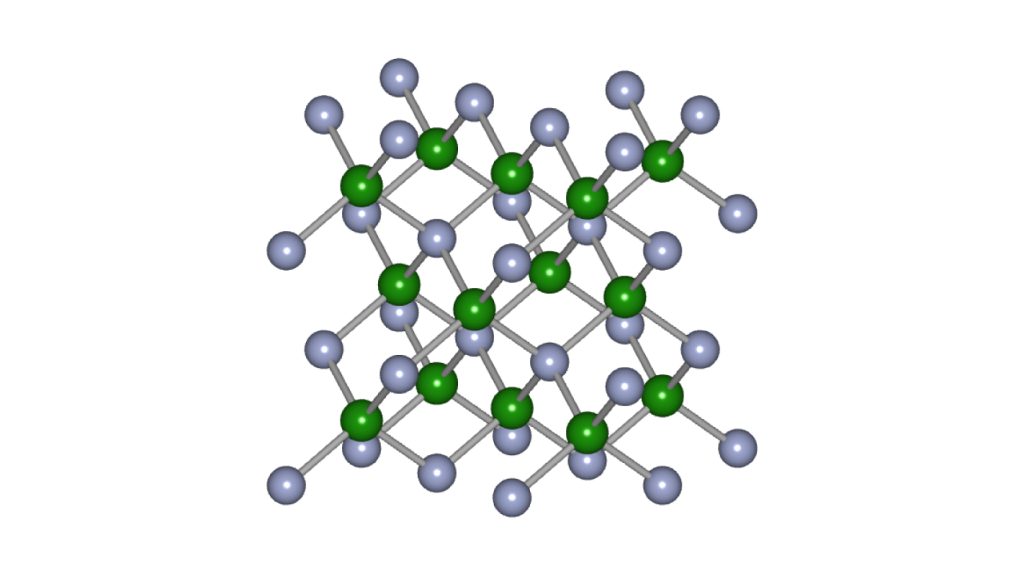

世界中の研究者がその小包を待ちわびる。彼の作る真っ平らな材料h-BN(hexagonal boron nitride: 六方晶窒化ホウ素)を使って実験したいという願いに応えて、谷口博士はh-BN結晶を作り、送り続けてきた。

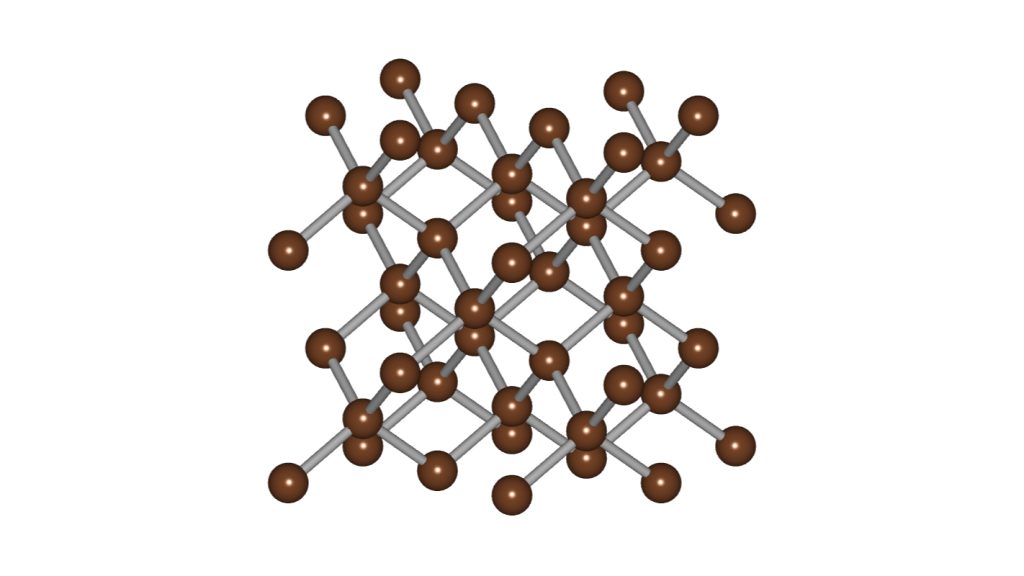

しかし、材料研究者として世界に名が知られた彼が極めたいものは実はそれではない。似て非なるc-BN(cubic boron nitride: 立方晶窒化ホウ素)だ。h-BNを届け終えて時間ができたらまた研究に取り組みたいとひそかに願っている。

そんな谷口博士が若き研究者時代の一時期通っていたのは、KEKのフォトンファクトリー(PF)。PFの高圧科学実験グループとは付き合いも長く、今でもPFユーザーとして登録されている。実は、PFの放射光でc-BNの実験もしたことがあるという。

材料科学者 谷口 尚(たにぐち たかし)

学生時代は極限環境に興味を持ち、高圧科学の一つ「衝撃圧縮」実験に励む。当時は「ダイヤモンドを固めて世界一になってやろう」と思っていた。つまり、圧縮によって世界一巨大な人工ダイヤを作るという野望を持っていた。1989年に無機材質研究所(現:物質・材料研究機構(NIMS))に入所、2020年にNIMS フェロー、2023年にNIMS 理事となる。

「谷口と渡邊のh-BN結晶がなければ、近年のグラフェン研究の発展はなかった」とも言われ、ノーベル賞候補との呼び声も高い。

サッカーは見るのもやるのも大好きで、KEKのサッカー場にも通った。研究ライフをエンジョイしている。

フォトンファクトリー通い

つくばの無機材研に就職したばかりの1989年、先輩の下村 理(しもむら おさむ)博士(後にKEK 物質構造科学研究所 所長)に連れられて、フォトンファクトリー(PF)を訪れた。焼結ダイヤモンドを使った高圧発生技術開発プロジェクトに参加するためだった。

1980年代のPF実験ホールは、加速器から出る放射光を実験で使うための設備「ビームライン」の建設ラッシュだった。全国の高圧科学の研究者たちからなる高圧放射光ユーザーグループが一丸となって作り上げた「MAX80(超高圧高温発生装置)」が活躍していた。世界初のダイヤモンド合成過程の観察が行われるなど、放射光の有用さを見せつけていた。

当時の高圧放射光ユーザーグループはユニークな方法をとっていて、高圧に関係する地球科学・物性物理・材料科学・低温物理・ 結晶化学・鉱物学などさまざまな分野の研究者が、互いに協力しながら実験を行っていた。 他大学の実験に加わることで、谷口博士は多様な研究方法を学び、刺激を受けた。

PFでともに働いた若手研究者たちとは、その後も研究を越えた仲間になり、30年以上経った今でも行ったり来たりの付き合いが続いている。

c-BNの結晶ができる過程を見た

1990年代に、無機材研が費用を出してPFに高温高圧実験装置が建設されることになった。これは「MAX90」と呼ばれた。谷口博士も、下村博士とPFの亀卦川 卓美(きけがわ たくみ)博士のビームラインを建てる仕事に加わり、初めて装置に光が通ったときは忘れられない感動の瞬間となった。

谷口博士らに、PFユーザーとして真っ先にビームタイム(実験装置を使える時間)が与えられた。

憧れの「夢の光」を使うチャンスだ。いそいそととっておきの試料を持ち込む。無機材研の先輩に作ってもらったc-BNの原料r-BN(rhombohedral boron nitride: 菱面体晶窒化ホウ素、h-BNの類似構造)だった。

無機材研では高圧プレス機に入れる前と出した後の状態しか見ることができないが、PFの放射光を使えば、その途中のようすが観測できる。

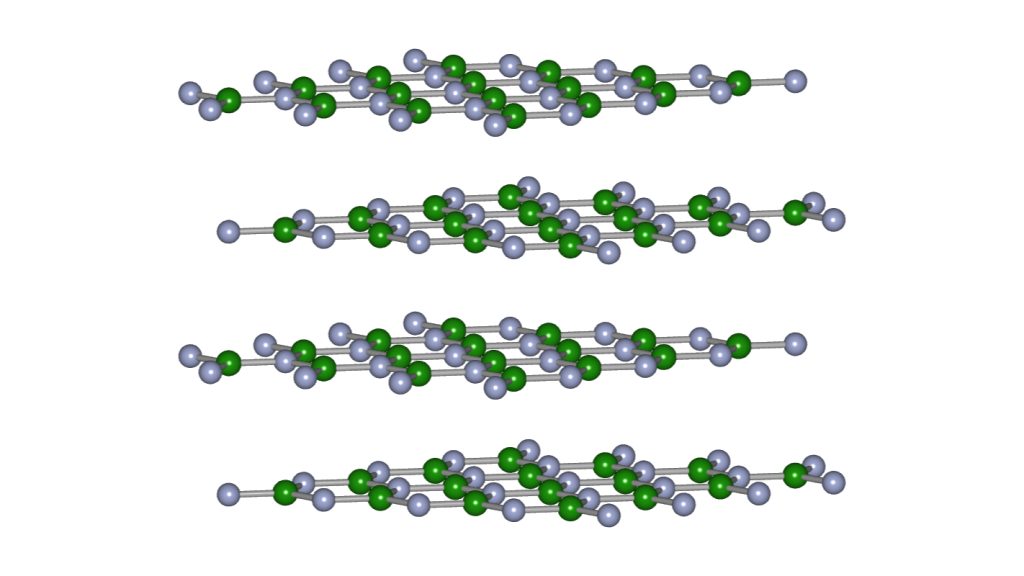

当時は、工具の材料としてのダイヤモンドの研究が盛んだった。例えば、研磨や切削工具の材料だ。しかし炭素でできているダイヤモンドは高温に弱く、切断相手の金属と反応してしまう。ダイヤモンドと同じ構造のc-BNは、工具としてより安定に高温で使えることが知られていた。そこで、放射光でc-BNが合成されるようすを調べ、触媒を使わずにr-BNがc-BNに転換する条件を探りたかった。

実験方法を工夫すると結晶構造が変化していくのが見えた。二次元の構造が圧力と熱によって三次元になっていくのが面白かった。そして論文を仕上げた。

同僚の中には「材料屋のくせに分析をしてるのか」という人もいたが、信念は曲げなかった。PF通いが終わってからも、この経験を活かして、もっといいc-BN結晶を作りたい、その思いで試行錯誤を続けた。

副産物h-BNがもたらした転機

r-BNは入手が難しく、その後はc-BNの原料としてh-BNを用いていた。高純度のc-BNを作ると、同時にh-BNも高純度化する。ある日、分析を担当していた後輩の渡邊賢司氏が取り置いていたh-BNに目を留めて調べ始めた。蛍光紫外線を出すことを論文発表すると、そこから思いもよらない方向へ事態が回り始めた。グラフェンの研究のための土台に最適な、極めて平らな結晶だということが見出されたのだ。論文引用数はうなぎ上り、結晶を作る高圧装置はフル稼働となった。

自分が作った小さな材料がナノマテリアル研究の最上級の「座布団」となり、さらにグラフェンとの組み合わせで量子デバイスそのものとなり、近年では脳波を測る素子として量子医学の発展にも寄与しようとしている。多くの研究者に喜ばれ、もっといいものを作ってくれと研究仲間が増えていく。「そんな仲間と会って話すのはとても楽しい。材料屋としてこんなに嬉しいことはないと思う」

断ち切れないc-BNへの情熱

しかし、谷口博士にとって、PFでの実験は思い出ではない。

「僕の本命はc-BNだから。いまはh-BNを作り続けているが、いつかその役目を終えたらc-BNの研究に戻りたい。もしどこかで工業化されたらやめるけど」

巡り巡って今またc-BN結晶が見直されている。

基礎科学はすぐに結果が出るものではない。年配者は結晶の成長を待つように、若手が面白いテーマをとことんやる環境を整えてやる、若手は自分のテーマを自分で突き詰める時間をしっかり持つことが大事だと思う。自分の研究人生を振り返り、思うようにやらせてもらえたことに感謝している。