高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター

日本原子力研究開発機構

本発表のポイント

Background

茨城県東海村の大強度陽子加速器施設(J-PARC)では、物質を構成する究極の要素が何であるか、どのような力がそれらを結びつけているかを極微のスケールで探究する実験が行われています。ほぼ光の速さまで加速した陽子ビームの強度を上げることで、「超原子核」の精密測定やまれな崩壊現象の高感度探索が可能になりますが、そのために利用される「遅い取り出し」と言われるビーム取り出し方法は、「大根の桂剥き」に例えられるようにプロセスが複雑で、ビーム強度を上げることは困難でした。

Achievements

「遅い取り出し」は、メインリング(MR)と呼ばれるJ-PARCの主力加速器の運転モードの一つです。ビーム強度を上げるさまざまな調整を経て4月30日から、加速サイクルあたりの陽子数8.1×1013個というビーム強度による実験を実施しました。これは米国ブルックヘブン国立研究所が持つ記録を上回る、遅い取り出しによる陽子ビーム強度の世界記録となります。

Schedule

陽子ビーム強度を高めることは実験時間の短縮や統計量の向上につながります。加速器科学の分野でも世界的に注目されることであり、今後のさらなるビーム強度増強へ向けてのステップとしてとても重要な意義があります。さらにエネルギー利用効率も上げるため、SDGsの観点からも重要となります。

概要

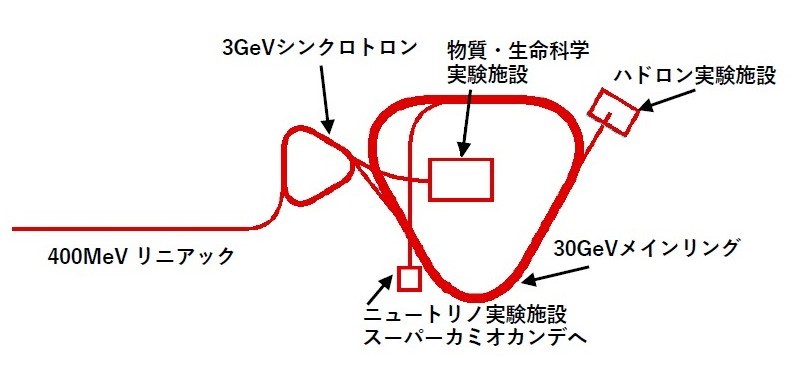

J-PARCの加速器は、図1に示すように、1台の直線型加速器(リニアック)と2台の円形加速器から構成されています。初段に当たる全長330mのリニアックでは水素化物イオン(陽子1個と電子2個からなる陰イオン)を400MeV(光速の71%)まで加速し、第二段の周長350mのRCSと呼ばれるシンクロトロンに送ります。

RCSでは水素化物イオンを陽子に変換したうえで1万回以上周回させて3GeV(光速の97.1%)まで加速します。陽子ビームの大部分は物質・生命科学実験施設に送られ、中性子やミュオンビームを発生させてさまざまな実験に使われます。

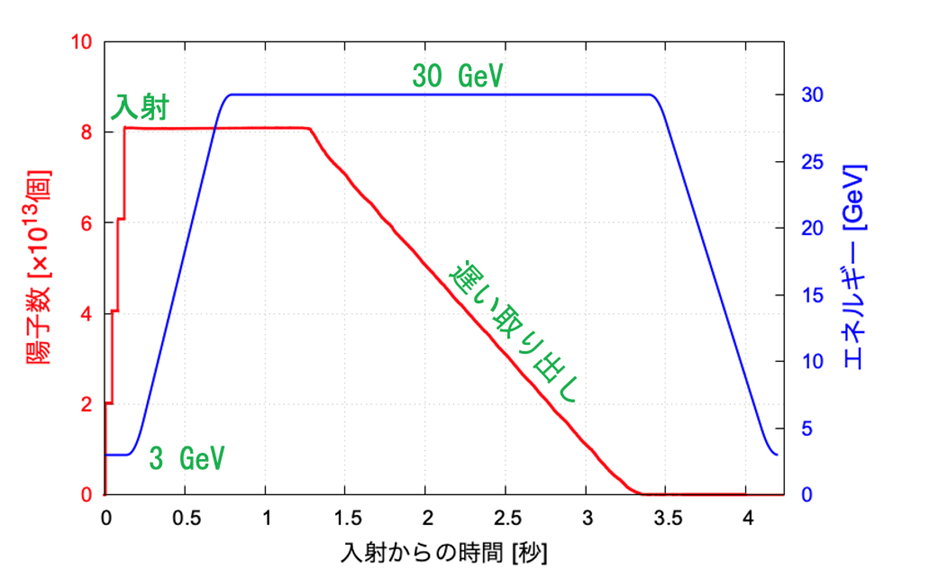

ビームの一部は最終段に当たるメインリング(MR)に送られます。MRは周長1570mの加速器です。MRはビーム入射、加速、取り出し、次のビーム入射への準備の「加速サイクル」で運転されます。1つのサイクルが終わると次のサイクルのビーム入射が始まります。現在MRでは0.65秒かけて陽子を約12万周させる間に30GeV(光速の99.95%)まで加速します。

ハドロン実験施設に送られた陽子を金の標的に衝突させることでK中間子、π(パイ)中間子、反陽子などの粒子が生成されます。ハドロン実験施設ではこれらの粒子をさまざまな実験に使います。実験の感度は、生成される粒子の総数で決まります。その数は、標的に入射した陽子の数に比例します。陽子の加速エネルギーも重要ですが、陽子の数も重要なのです。

MRには二つの運転モードがあります。加速された陽子を5マイクロ秒で一気に取り出す「速い取り出し」と呼ばれるものと、約2秒かけて徐々に取り出す「遅い取り出し」で、前者はニュートリノ実験用、後者はハドロン実験用です。

図2は現在の遅い取り出し運転での4.2秒間の加速サイクルを示すグラフです。

現在、J-PARCで作った陽子ビームからつくったニュートリノビームを岐阜県飛騨市神岡町にある検出器「スーパーカミオカンデ」に打ち込むT2K実験が行われています。宇宙で最も豊富であるものの、物質との間でほとんど相互作用をせずにすり抜けてしまう性質を持つニュートリノは検出器に信号を残す割合がそもそも小さい(大量のニュートリノが飛んできてもたまにしか反応しない)ので、速い取り出しで多数の陽子をさっさと出し切って次の加速サイクルに移る「速い取り出し」が適しています。

速い取り出しでは、「キッカー」と呼ばれる電磁石を高速で励磁することで、線路のポイント切り替えで列車の進行方向が変わるようにMRを周回する陽子ビームを5マイクロ秒という短時間で一気に取り出します。

ニュートリノのようにほとんど何もしない粒子の実験では、このように陽子を「一気出し」するのがよいですが、ハドロン実験など他の素粒子原子核実験には適していません。J-PARCで行っている素粒子原子核実験では、陽子を標的に当てて発生するK中間子とπ中間子と呼ばれる二次粒子を使いますが、あまりにも大量の二次粒子が入ると、検出器の時間分解能の範囲内で複数の反応が起こって重なって記録され、粒子識別や運動量の測定などができなくなるのです。

そのようなことが起きないようにするため、陽子の数をほどほどにする必要があり、「遅い取り出し」と呼ばれる手法が取られます。

今回はこの「遅い取り出し」で世界記録を達成しました。加速サイクルあたりの陽子数8.1×1013個という記録はビームパワーに換算すると92kWになります。

詳しくは プレスリリース をご参照ください。

お問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構(KEK)広報室

Tel : 029-879-6047

e-mail : press@kek.jp