東京大学

高エネルギー加速器研究機構

発表のポイント

- 超高密度な天体である中性子星の内部で発現が期待されるハドロン物質からクォーク物質へと連続的に変化する「ハドロン-クォーククロスオーバー」現象に対し、そのしくみを説明する理論の構築に成功した。

- 物性物理学で培われてきたクロスオーバー現象の理論を高密度物質の有効模型に適用することで、ハドロン-クォーククロスオーバーの特徴である「音速の増大」が、物質中のハドロンの形成と解離が絶え間なく繰り返される過程により生じることを明らかにした。

- 本研究成果は高密度物質に対して物性物理学の理論手法の有用性を示したものであり、中性子星内部構造の解明ならびに極限状態の物質研究の分野横断的進展への貢献が期待される。

概要

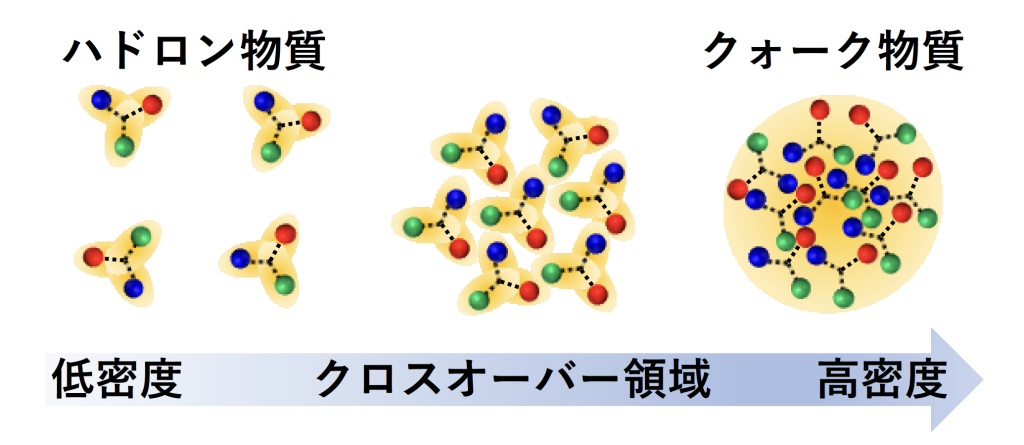

東京大学大学院理学系研究科の田島裕之助教とリアン・ハオジャオ准教授、高知大学の飯田圭教授(研究当時、現:放送大学 教授)、高エネルギー加速器研究機構の古城徹准教授らによる研究グループは、図 1 に示すように中性子星などの高密度天体内部で期待されるハドロン物質からクォーク物質への連続的な変化であるハドロン-クォーククロスオーバーのしくみを説明する理論構築に成功しました。

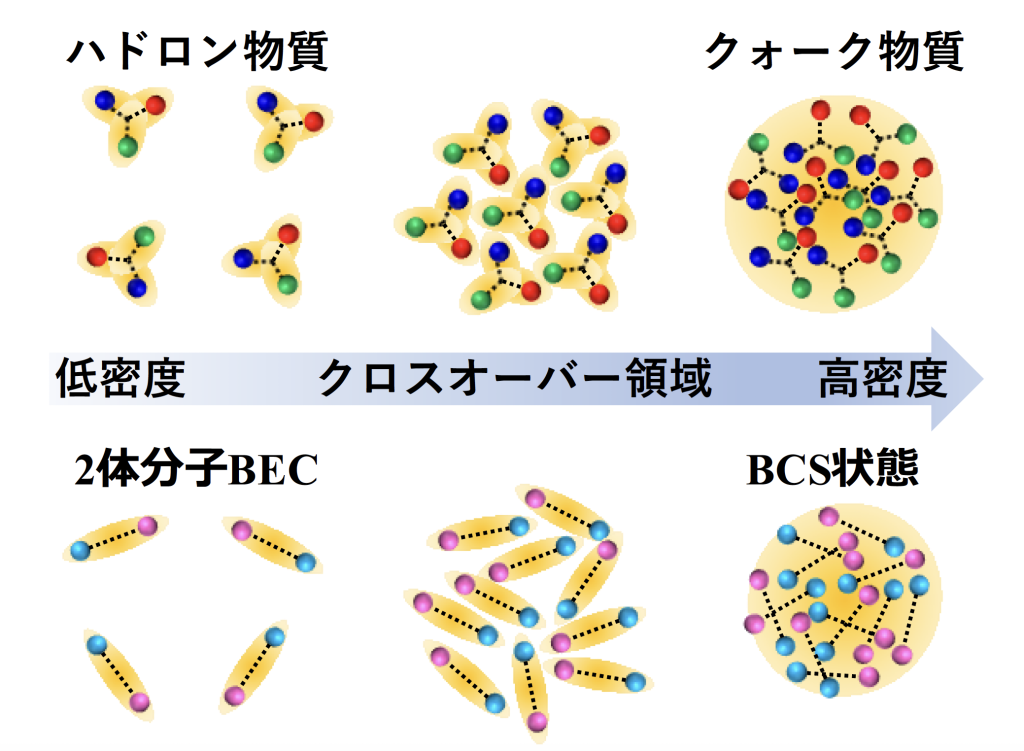

中性子星の観測データから、天体内部でのクォーク物質の存在可能性が徐々に明らかになりつつありますが、星の最深部でどのようにハドロン物質がクォーク物質に変化しているかは未解明でした。本研究では「BEC-BCS クロスオーバー」と呼ばれる物性現象をヒントにし、この課題にアプローチしました。物性系で観測できる BEC-BCS クロスオーバーを正確に説明できる理論を応用することで、音速の増大とハドロン形成・解離過程の関係を統一的に説明する理論の構築に成功し、極限状態の物理現象に対する深い理解に迫ることができました。本研究成果は、分野を超えた多体問題の理解に大きく貢献するものといえます。さらに、場の量子論に基づいた本研究は、先行研究と比べて高い汎用性を有しており、今後の高密度天体研究に役立つことが期待されます。

上部に示すハドロン-クォーククロスオーバーのシナリオでは、3 色のクォークからなるハドロンの物質は密度が上昇するに従いクォーク物質へと連続的に移り変わる。クロスオーバー領域はハドロンの形成と解離が絶え間なく繰り返されていると考えられている。下部に示す BEC-BCS クロスオーバーの例では、2 色で示される 2 種のフェルミ粒子が 2 体分子の BEC 状態を形成し、密度が上昇すると分子が互いに重なり合い始め BCS状態へと連続的に移り変わる。

詳しくは プレスリリース をご参照ください。

お問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構(KEK)広報室

Tel : 029-879-6047

e-mail : press@kek.jp