大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

国立大学法人 長岡技術科学大学

本研究成果のストーリー

Question

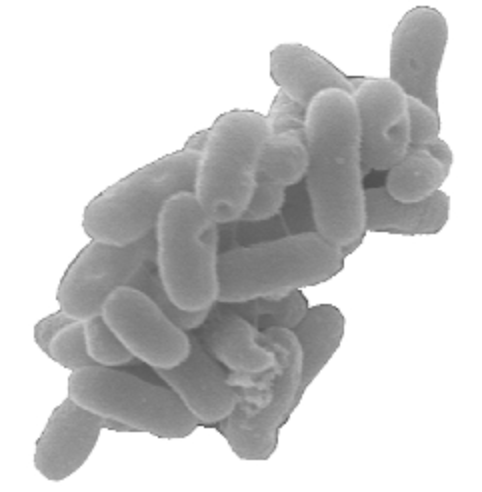

木はリグニンという分解されにくい高分子を多く含んでおり建材などさまざまな用途に使われています。しかしバイオマスとして利用が難しく、リグニンに由来する物質を分解代謝できる微生物の理解とそこに関わる酵素の理解が必須です。我々は、そうした細菌の一つSphingobium lignivorans SYK-6株の研究を行ってきました。この株はヒトや大腸菌など典型的な生物とは異なっていることがわかってきました。これは代謝系の進化の面からも興味深く、その違いや進化を解明するために研究が始まりました。

Findings

SYK-6株の代謝を調べたところ、多くの生物とは異なったやり方で炭素を取り入れて利用しています。このため、通常の代謝酵素のセットを使っていては不都合が生じてしまうのです。そこで、炭素を有効利用するための酵素(MTHFR)の構造を変えることで還元反応が得意な酵素から酸化反応が得意な酵素に変化させ、炭素の取り込みの違いをやりくりしている様子が見えてきました。しかもSYK-6株のような特別と思われていた微生物が、何種類も自然界に存在することが遺伝子配列のデータベースの調査からわかったのです。

Meaning

本研究の結果は、炭素の取り込み方法の違いによって生じる色々な差に、微生物は酵素の性質を変えることで柔軟に進化させて対応してきたことを示しているのかもしれません。さらに今回の成果は、木を食べる微生物の代謝を理解する手がかりになるほか、人工的に分解して活用することが難しいリグニンを持続可能な形で利用する観点からも役に立ちます。

概要

生物の細胞はDNAやアミノ酸の合成に関わる「1炭素代謝」というよく知られた代謝経路があり、MTHFRという酵素が重要な役割を果たします。ヒト、マウス、酵母、大腸菌などの通常の生物ではMTHFRはメチレンテトラヒドロ葉酸をメチルテトラヒドロ葉酸に変換(還元)しますが、リグニン分解菌 Sphingobium lignivorans SYK-6株(SYK-6株)のMTHFRは通常とは違い、メチルテトラヒドロ葉酸を酸化してメチレンテトラヒドロ葉酸を生成する反応を触媒することが分かりました。これは、SYK-6株が通常のようにグルコースなどを取り込んで生育することができず、低分子性のリグニン(一種の芳香族化合物)を摂取して生育するために、独自の1炭素代謝を進化させてきたものと考えられます。本研究ではSYK-6株のMTHFRが持つ独特な酵素機能とその触媒反応メカニズムを結晶構造に基づき解明しました。さらに、SYK-6株と同様に一風変わった1炭素代謝を持つ微生物が多数存在しそうなこともデータベース解析から発見しました。この成果は、微生物の代謝研究に新たな視点を提供するものです。

詳しくは プレスリリース をご参照ください。

お問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構(KEK)広報室

Tel : 029-879-6047

e-mail : press@kek.jp