昨年12月に発足したばかりのKEK量子場計測システム国際拠点(QUP)で、その成果を世に広めるアウトリーチ(広報・普及)活動に携わる大金薫さんは、自身も古生物学の研究者だった。QUP拠点長の羽澄 昌史氏は、「真の発見の旅とは、新しい景色を探すことではない。新しい目で見ることなのだ。」とのマルセル・プルーストの言葉を引き、「新しい『眼』を人類にもたらし、この美しい世界の成り立ち(時空と物質の真の姿)を見つめていきたい」と語る。まだあまり知られていないQUPの「新しい目」とはどのようなものか?探求心旺盛な彼女の「真の発見の旅」を通して探ってみたい。

幼いころは、身の回りの生き物に興味があり、見たことのない生き物を見つけては図鑑で調べていた。様々な生き物を知るうちに、すでに絶滅した恐竜や三葉虫など、化石生物の世界にも興味が広がった。

そんな幼少時代の好奇心を持ち続け、進学したのは東北大学の理学部地圏環境科学科。地球上の現象を、過去から現在に至るまでの、水、大気、生物、岩石といった様々な要素の相互作用として、研究する学科だ。その中の授業で見た「放散虫」の化石に魅了された。「単細胞なのに化石になる生き物がいるっていうのが、何かすごく面白くて」。普通に生きていたら見ることも考えることもないような形をしているというのが、放散虫に興味を持ったきっかけだった。

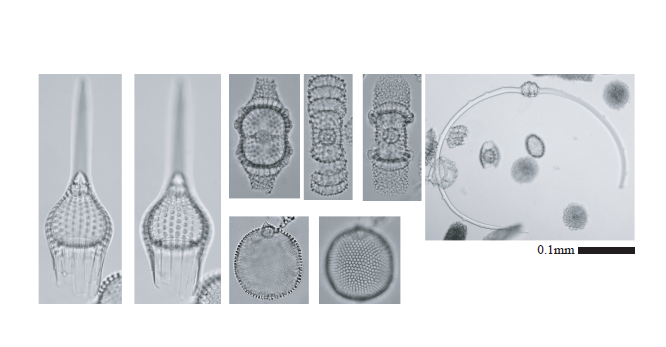

約5億年前に初めて出現した放散虫は、アメーバ状の体の中に0.1mm程度の大きさのガラス質の骨格を持ち、海の中で漂いながら生活する動物プランクトンだ。細長い円錐のような形や編み笠のような形、球状のものや、ディスク状のものなど様々な形があり、様々な種が出現と絶滅を繰り返して現在に至っている。ガラスの骨格が化石として世界中に残っているので、地層の堆積した時代の推定や、その地層が堆積した環境を推定するのに役に立つ。

同大の修士、博士課程に進み、放散虫を専門に研究し、主に新生代の放散虫の形状やその変化を調べた。時には、偉大な研究者の過去の放散虫の標本を調べにドイツへも渡った。「調べれば調べるほど、なんでこんな形になったのかなど、謎だらけで、面白いんです」。

博士課程を出て、国立科学博物館(科博)で研究を続けた。科博は、教育機関であるため、研究と並行してアウトリーチ活動も必須だ。一般向けの講演や、文章を書いたりもする中で、一般の人へ向けてどのように伝えるか、理解してもらえる文章を書くには何に気を付ければ良いのか、厳しく指導された。「今やっているアウトリーチ活動の原点はここにあるなと。それまでは大学のことしか知らなかったので、たくさん勉強になりました」と振り返る。

科博での任期が終わり、まだまだ放散虫の研究をしたいという思いはあったが、次へ進むポストがない。科学技術振興機構(JST)が運営する研究人材のポータルサイト「JREC-IN Portal」の契約職員の職に応募、採用され、「全然違う世界だったけれど、今までの経験が生きるなら」と5年ほど、ウェブコンテンツの制作や外部との調整の仕事を担った。

それから、筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構(IIIS)で、アウトリーチの職に就いた。ウェブサイトの管理や、メディアの取材対応、一般向けの文章作成など、2年間、広報業務を幅広く担った。

今年4月にQUPのアウトリーチ担当に着任。「紆余曲折を経て、落ち着くべきところに来たという気持ちです」という。古生物学が「役に立たないもの」と思われて一般に注目をされない、予算がつかない、研究者のポストが減る、社会的な傾向に危機感と悲しさを持って自身も経歴を重ねてきた。それは基礎物理学も同じだ。「基礎科学に目を向けてもらえない世の中、という感じがする」。これまでバラバラなことをやってきたという気はしているが、その場その場でステップアップしながら、新しいことを身に着け、ここまで来た。

QUPでは、測定原理のような基礎科学の研究から、それを用いた計測システムを作って社会実装まで一気に担うのがコンセプト。「便利な生活の裏では、素粒子とか量子場とか、基礎科学があるんだよ、というのがわかってもらえるような活動をしていきたいです」。そう語る彼女の次なる野望は、「QUPの知名度を上げたい。JAXA(宇宙航空研究開発機構)やJAMSTEC(海洋研究開発機構)くらいの知名度がほしいなと思います」。

放散虫を通して世界の不思議を見てきた彼女が、どんな新しい目で素粒子や量子の楽しさを伝えるのか。QUPの「真の発見の旅」の一つが、ここにもある。

(聞き手:牧野佐千子)