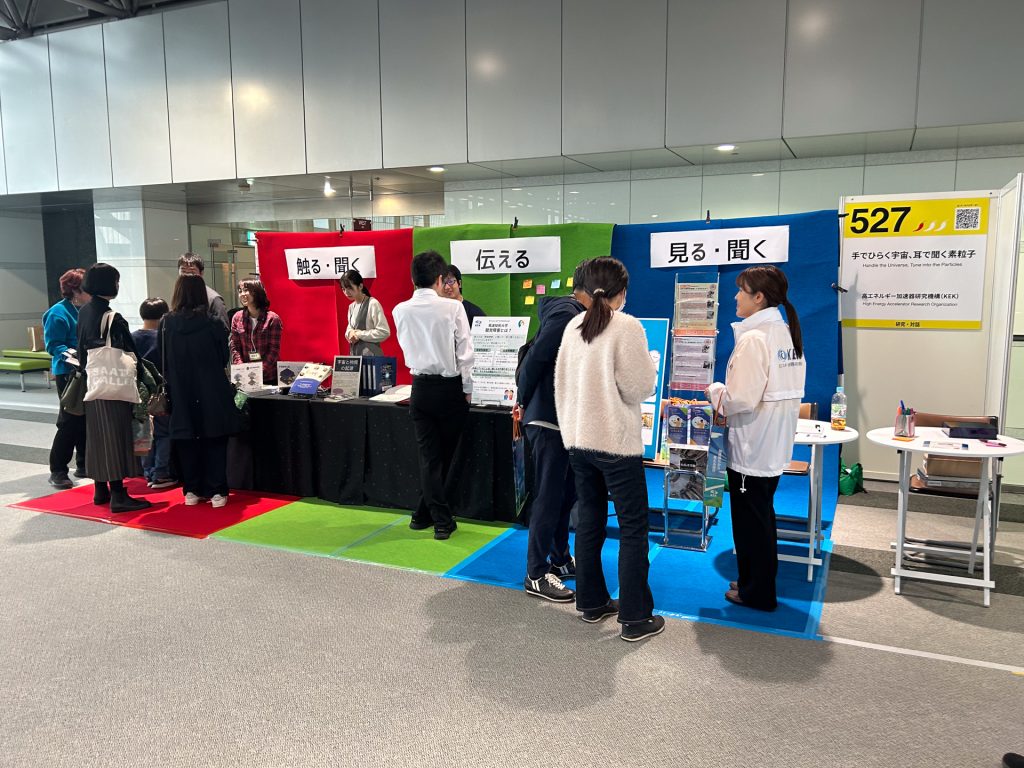

10月25日(土)〜26日(日)の2日間、東京・お台場のテレコムセンタービルで開催された科学技術振興機構(JST)主催の「サイエンスアゴラ2025」。KEKは、筑波技術大学と加速キッチン合同会社の協力で、ブース企画「手でひらく宇宙、耳で聞く素粒子」を出展し、「障害の有無にかかわらず、科学が楽しめる未来」をテーマに展示を行いました。KEKが進めるインクルーシブな科学教育や広報の取り組みを紹介しながら、科学者と当事者、来場者が一緒に「誰もが科学を楽しめる社会」について語り合いました。

触ってわかる「Belle II測定器」

点字の説明を添えた「手で分解できるBelle II測定器の1/40模型」を展示しました。KEKにあるBelle II測定器は、高さ8mほどもあり、見学では装置を上から見下ろす形で見ることができますが、視覚障害のある方は全体像を捉えることができません。 そこで模型を使って、普段は外からしか見ることのできないBelle II測定器の中を、触りながら学ぶことができるようにしました。

「模型を使うことで、視覚に障害のある人だけでなく、初めて科学に触れる人にも理解が深まる」「言葉だけでは伝わりにくい仕組みを、触ることで実感できた」といった声がありました。

この模型は立体パズルのように分解・組立して楽しむこともできるので小さな子どもたちにも人気で、順番待ちの列ができるほど。「この中でビッグバンができるのはびっくりした」「中身がわかって楽しかった」といった感想も寄せられました。

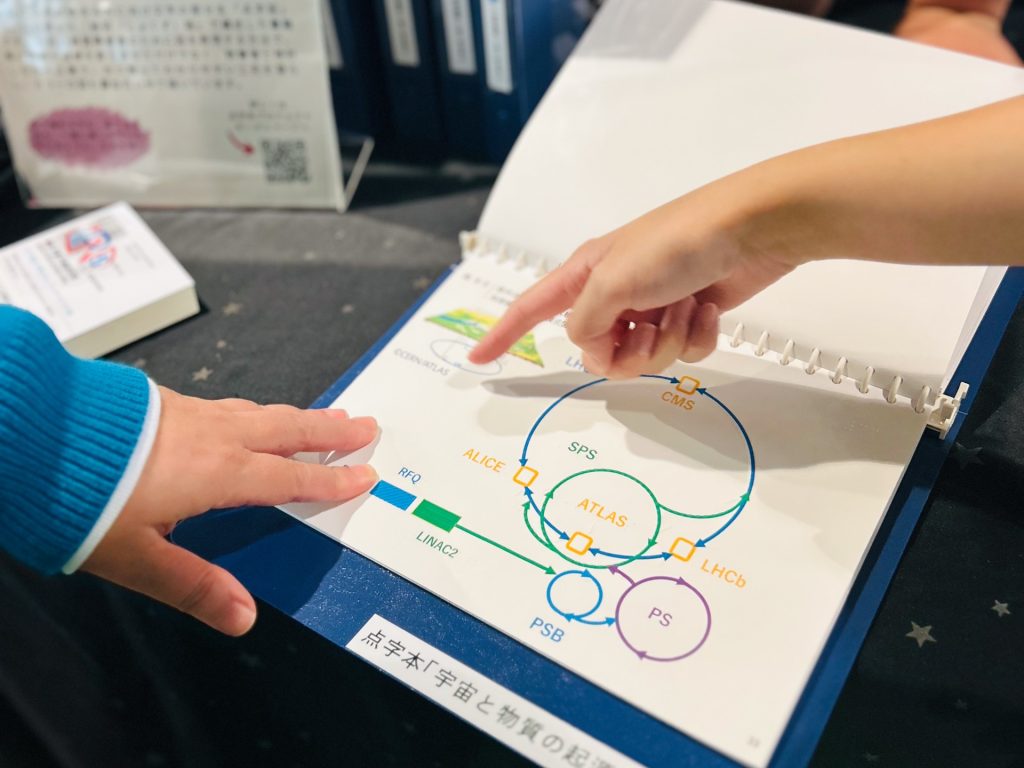

触図で伝える「見えない世界」

昨年5月に公開した、KEKと筑波技術大学が共同制作した点字本『宇宙と物質の起源 ―「見えない世界」を理解する―』を展示しました。点字本は一般的に既存の書籍を点訳して作ることが多いですが、この書籍では最初から点字用に原稿を執筆。当事者に試読していただきながら、よりわかりやすい表現に修正を重ねて完成させました。

また、通常は省略されがちな図やグラフも、すべて触図化し、当事者に理解しやすいように工夫して表現しています。

来場者には実際に触ってもらいながら解説を行い、「目が見えていても触図を触るとより理解が深まる」「科学を多感覚で学べる工夫が素晴らしい」と好評をいただきました。

音と光で“放射線”を感じる

宇宙線や環境放射線を検出できる、手のひらサイズの測定器を展示しました。身の回りにある放射線が測定器を通り抜けると、ピッという音が鳴ります。さらに、検出した粒子の種類の違いを判別することができ、粒子の種類によって検出時に鳴る音の高さが異なります。

この装置は、高校生の探究活動を支援する加速キッチンの学生スタッフ・貫輪美博さんらが、視覚障害のある高校生向けに開発したもので、今年3月の筑波大学附属視覚特別支援学校での実証授業や7月に筑波技術大学で開催された「科学へジャンプ」のワークショップでも使用されました。今回の展示では、放射線を検出すると光が点滅する機能を新たに追加し、聴覚障害のある方にも体験してもらえるよう改良しました。

来場者からは「放射線の種類を音で聴くと、まるで自然が奏でる音楽のよう」といった感想や「振動でも結果がわかるようにすると、さらに多くの人に伝わるのでは」といった提案が寄せられました。

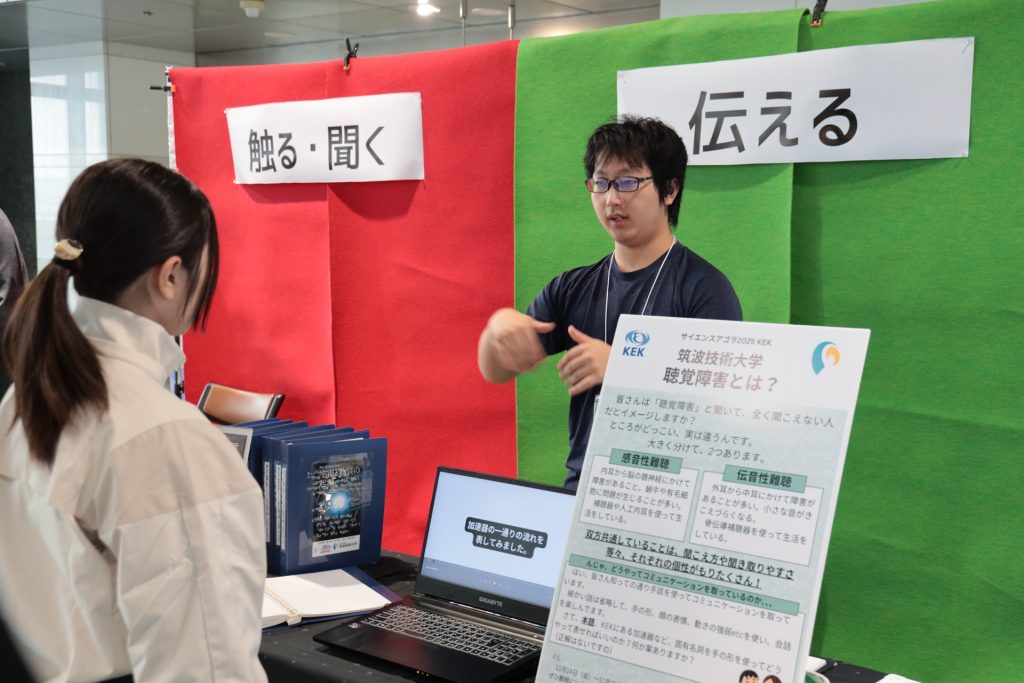

身体表現で伝える「加速器実験」

ブースでは、筑波技術大学の聴覚障害のある学生たちが制作した、CL(Classifier:クラシファイアーの略で、ものの形や特徴を表す表現手法)、ジェスチャー、表情を組み合わせて「加速器実験」を表現した動画を紹介しました。この動画は、学生たちが実際にKEKを見学し、研究者から加速器や実験の仕組みを学んだうえで、身体表現を通して科学を伝えることに挑戦した作品です。

当日は、動画に出演した都龍也さんがブースで実演を行いました。科学の専門用語の手話はほとんどないため、加速器の動きや実験の内容をどのように手で表すか、その工夫や難しさを紹介しました。 来場者からは「専門的な内容を視覚的に表現することで、障害のあるなしに関係なく、より多くの人に伝わる」といった声が寄せられました。

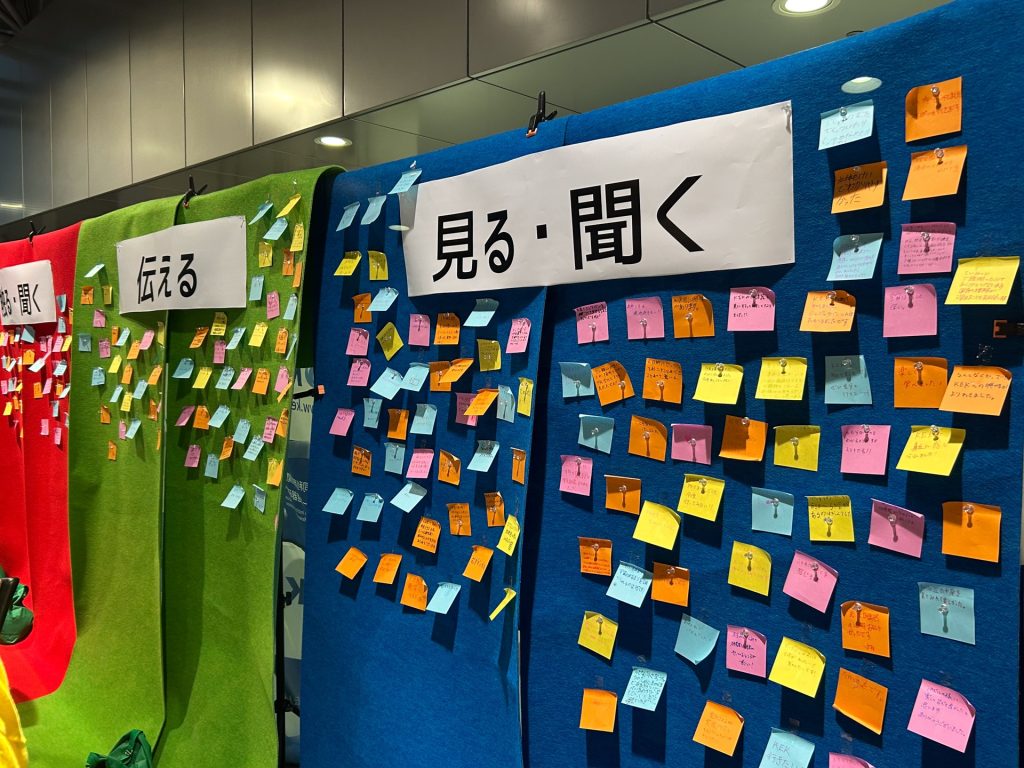

科学を“ともに楽しむ”未来へ

5歳の子どもから大人まで、幅広い来場者との対話を通じて、障害や専門知識の有無を超えて「対象に合わせた科学の伝え方」の大切さを改めて実感しました。

他の出展者からも「自分たちでも取り入れたい」「一緒に企画してみたい」といった声が寄せられ、今後の連携の広がりにも期待が高まっています。

KEKでは、今回の経験を活かし、筑波技術大学や加速キッチンをはじめ、さまざまな立場の人たちと協力しながら、誰もが理解し楽しめる科学教材や展示のあり方を探り続けていきます。