大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

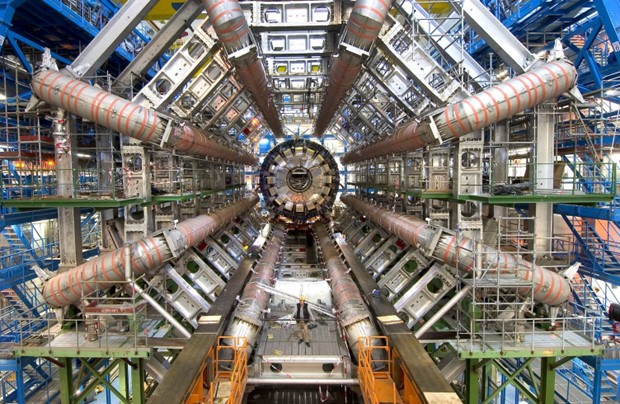

米グーグルの創業者らが出資するブレークスルー財団が主催する自然科学の国際的な学術賞「ブレークスルー賞」が4月5日(日本時間4月6日)に発表され、基礎物理学部門で、欧州合同原子核研究機関(CERN)にある大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で行われている四つの国際共同実験(コラボレーション)が受賞しました( https://breakthroughprize.org/News/91)。国際共同実験の一つATLAS実験にはKEKの研究者も多数参加しており、LHCの超伝導電磁石の開発・建設にはKEKも加わっています。

今回受賞したLHCの国際共同実験はALICE、ATLAS、CMS、LHCbの四つです。周長27kmのトンネルの中を時計回りと反時計回りに陽子または重イオンビームが回るLHCの四つの衝突点でそれぞれ実験を行っています。計70か国以上から1万3千人以上の研究者が参加しており、2024年7月までに執筆されたLHC Run-2(2015年から2018年の第2期運転)データに基づいた論文の成果が評価されました。

四つの国際共同実験への授賞理由は「質量生成の対称性破れのメカニズムを実証するヒッグス粒子の特性の詳細測定、強い相互作用をする新粒子の発見、稀少プロセスと物質―反物質非対称性の研究、最も短い距離と最も極端な条件での自然の探究」です。

ATLAS実験とCMS実験は2012年、独立にヒッグス粒子を発見しました。理論を提唱したピーター・ヒッグス博士、フランソワ・アングレール博士は翌2013年、ノーベル物理学賞を受賞しています。

ATLAS実験は直径25m長さ46mの大型検出器ATLASを使う実験です。四つの国際共同実験の中でも最大規模で、世界40の国や地域からの研究者約6,000人(うち論文共著者は約3,000人)で組織され、日本からもKEK、筑波大学、東京大学、お茶の水女子大学、早稲田大学、東京科学大学、東京都立大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学の13の大学・研究機関から約160名の研究者が参加して、ビッグバン直後の宇宙を支配していた素粒子の研究をしています。

ATLAS検出器の建設においては、日本は、ビーム衝突点から派生した何千本もの荷電粒子の飛跡位置を測定する荷電粒子飛跡測定用シリコン検出器、ヒッグス粒子などの崩壊によって出てくるミューオンを検出するミューオン検出器とミューオン検出器のためのエレクトロニクス、荷電粒子の運動量測定に不可欠な超伝導ソレノイド電磁石の建設を行いました。開発と建設には多くの日本の企業が関わり、産学官が一丸となりました。

KEKからは素粒子原子核研究所と量子場計測システム国際拠点(WPI-QUP)から約20人が参加し、粒子検出器の開発やデータの解析を行っています。メンバーを率いる戸本誠 素粒子原子核研究所 副所長はATLAS 日本(https://atlas.kek.jp/)の共同代表を務めています。

またLHCの四つの衝突点でビームを収束させ、高い輝度での衝突を可能にするビーム収束用超伝導四極磁石の開発と建設は、米国フェルミ国立加速器研究所とKEK共通基盤研究施設が協力して行いました。

ブレークスルー賞基礎物理学部門は過去にも、KEK関係者に授与されています。2015年11月に発表された2016年の同部門は、ニュートリノ振動の研究に功績のあった五つの国際共同実験に授与され、そのうちK2K実験とT2K実験およびそれらを率いた西川公一郎名誉教授(元素粒子原子核研究所所長)がKEKの関係者でした。

戸本誠 KEK素粒子原子核研究所 副所長(ATLAS 日本 共同代表)のコメント

ALICE、ATLAS、CMS, LHCbの各国際共同実験がこのような栄誉ある賞を受賞したことは、ATLAS 日本グループにとっても大きな誇りです。

日本はCERNがLHC実験を行うことを決定した初期からATLAS実験に参加し、加速器や検出器の開発と建設、コンピューティングなど、あらゆる側面で国際協力のもと極めて重要な貢献を果たしてきました。それらには、日本の企業の方々の活躍をなくしては成し得ませんでした。そして、ヒッグス粒子の発見からその性質の解明に至る物理成果の創出に、中心的な役割を担うことができています。

これまでLHC実験に携わってきた全ての関係者におめでとうと言いたいと思います。また、実験を支えてくださっている方々、そして成果を楽しみにしてくださっている多くの方々に感謝したいと思います。 ヒッグス粒子にはまだ多くの謎が残されており、未発見の素粒子もあると信じております。2026年まで続くLHC実験のデータ解析、さらに2030年からの開始に向けて加速器と検出器のアップグレードの準備を進めている高輝度LHC実験にも期待していただきたいと思います。

中本建志 KEK 共通基盤研究施設 超伝導低温工学センター 教授のコメント

ATLASなどの国際共同実験と同様に、LHC加速器の建設は世界中の研究機関が参加する国際協力として実施されました。KEKはビーム衝突実験の鍵を握るビーム収束用超伝導四極磁石の開発と建設を担当し、無事完遂できました。長年にわたる運用において磁石が性能を発揮し続け、ビーム衝突実験に貢献できたことを大変誇りに思います。

LHCのように非常に厳しい仕様を要求される加速器用超伝導磁石を製造するためには、本当に高いレベルでの科学技術力、工業力が必要とされます。本磁石の開発、建設にご協力いただいた企業の皆様に心より感謝いたします。 2030年からはじまる高輝度LHC実験では、ビーム衝突点付近の超伝導磁石システムが高性能化のため更新されます。KEKは今回のアップグレードにおいても超伝導磁石の開発、建設を担当しており、実験成功に貢献できるよう、努力を続けていきます。

浅井祥仁 KEK 機構長のコメント

LHC実験にKEKをはじめ日本の多くの大学が参加しています。このように世界が協力して、学術的な大きな成果をあげることができたことが、学術的な価値を超えた意味を持っていることも評価されたと思っています。

さらに素粒子分野の研究は、ハードウェア、コンピューティング、物理解析の3つの最先端を切りひらいていく総合的な分野であり、多くの関係者や企業の皆様の協力によって成り立っています。この場をお借りして感謝を申し上げます。

ヒッグス粒子とヒッグス場について

2012年、ATLAS実験とCMS実験によってヒッグス粒子が発見され、私たちの宇宙は”無”ではなく、ヒッグス場と呼ばれる目に見えない場で満たされていることが明らかになりました。これにより、弱い力を担うW粒子やZ粒子がヒッグス場との相互作用によって質量を得るという「ヒッグス機構」が実証され、電磁気力と弱い力の統一理論の正しさが確認されました。

その後、物質を構成する素粒子の中でも第3世代に属するトップクォーク、ボトムクォーク、タウ粒子の質量も、ヒッグス場との相互作用によって生じていることが実験的に確かめられました。さらに近年では、第2世代のミューオンについても、質量の起源がヒッグス場にあることを示唆する結果が得られつつあります。ヒッグス発見後の10年ちょっとの期間に、これらのヒッグス粒子の様々な性質を測定したことが今回のブレークスルー賞の受賞につながりました。

ヒッグス場の性質をさらに深く理解し、その背後に潜む新たな物理法則を探るためには、今後蓄積されるデータ、特に2030年に開始予定の高輝度LHC実験による大量のデータが不可欠です。

LHCの稼働状況とATLAS実験が蓄積したデータ量について

LHC実験は2010年より本格的な物理解析データを収集しており、2010年から2012年を第1期運転(Run 1)、2015年から2018年を第2期運転(Run 2)、2022年から2026年を第3期運転(Run 3)としています。陽子陽子衝突の重心エネルギーは、Run 1が7、8テラ電子ボルト、Run 2が13テラ電子ボルト、Run 3が13.6テラ電子ボルトです。ATLAS実験では、Run 1で約3千兆回の陽子陽子衝突反応に相当するデータを蓄積し、そのデータを用いた解析によりヒッグス粒子を発見しました。その後、Run 2で約1京5千兆回の陽子陽子衝突反応に相当するデータを蓄積し、このデータに基づく解析が今回のブレークスルー賞の受賞につながりました。現在実験中のRun 3ではすでに約1京8千兆回の陽子陽子衝突反応に相当するデータを蓄積しており2026年まで続きます。2030年から開始する高輝度LHC実験では2041年までに約30京回の陽子陽子衝突反応に相当するデータを蓄積する予定です。

お問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構(KEK)広報室

Tel : 029-879-6047

e-mail : press@kek.jp