KEKにはプラスチックごみの問題を解決しようと研究に励んでいる研究者がいます。その内容について、共通基盤研究施設 放射線科学センター・研究機関講師の武智英明さんに聞きました。

7月に中学生の職場体験の対応をしていただいた際にプラスチックごみの研究をしていると知り、環境保護にとって有意義な研究だと思いました。KEKでは珍しい試みですね。

確かにそうですね。私は放射線科学センターの所属ですが、センター内の他のグループとは毛色が異なる業務を行っており、3年前からKEKにおける環境安全や化学安全を担当する環境安全管理室の室長をしています。

プラスチックごみの研究については、1~2年ほど前から基礎研究を行い、科研費が採択された今年度から本格的に研究を始めました。プラスチックごみは主に海洋で問題になっていて、共同研究している山口大学の研究者からプラスチックごみが堆積している可能性のある海底の土壌のサンプルを提供してもらっています。

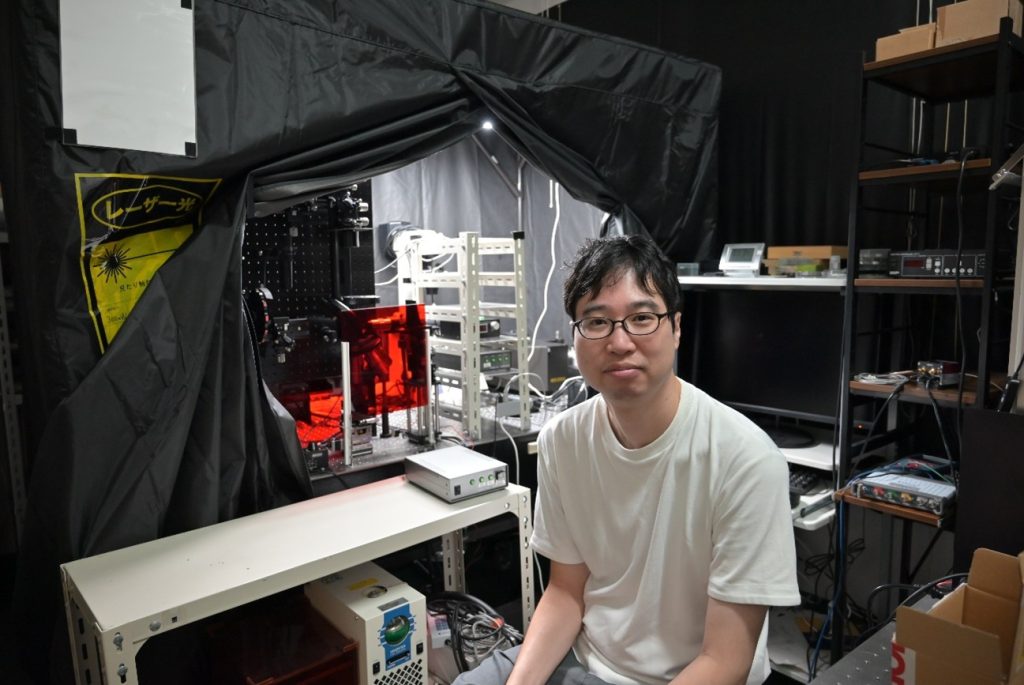

環境中に存在する5mm以下のプラスチックはマイクロプラスチックと呼ばれ、環境への影響が懸念されています。マイクロプラスチックの分析方法は環境省からガイドラインが出ていますが、従来の分析方法では1個ずつ測定する必要があり、大量のマイクロプラスチックを測定するには時間がかかっていました。私の研究では、複数の粒子をまとめて分析できる装置の開発を行っています。この装置は同じグループの研究者が別な目的で開発し、それを私が引き継いで改良を重ねているものです。

また、多くの研究者は振動分光法(物質に光を照射し、物質内部の分子が振動する際に起こるエネルギーの吸収または散乱を測定することで分子の種類、構造、状態などを非破壊的に解析する方法)である赤外分光法を利用してマイクロプラスチックの分析を行っていますが、赤外線の波長より短い10マイクロメートル以下のサイズの小さなマイクロプラスチックの分析が難しいという課題があります。同じ振動分光法であるラマン分光法は、赤外線より波長が短い可視光を利用するため、10マイクロメートル以下のサイズのマイクロプラスチックの分析が可能です。

先日の中学生の職場体験では、光学顕微鏡と走査型電子顕微鏡の観察像を比較して、分析に利用する波長を短くすることで小さなものを見ることができることを体験してもらいましたが、赤外分光法よりラマン分光法の方が小さなマイクロプラスチックを分析できるのは同じ原理です。

ただ、マイクロプラスチックのラマン分光測定では、色のついたプラスチックや劣化したプラスチックから強い蛍光が出ることがあり、その蛍光が微弱なラマン散乱光の検出を妨げるという課題がありました。私の科研費の研究では、蛍光の影響を受けにくい工夫をした上で、複数のマイクロプラスチックを同時に分析できるラマン分析装置の開発を目標としています。

職場体験で来訪した中学生へのアンケートに「この仕事の楽しいことは何ですか」の質問がありました。「自分の考えたアイデアが少しでもうまく行った時が楽しい」と回答していましたね。

誰もやっていないことをやるのが研究の醍醐味だと思っています。たとえ失敗しても、誰もやっていないから自分より先に進んでいる人はいない。逆にうまく行くと思ったのにうまく行かないこともあります。研究にはバクチ的な側面があるからこそ、成功した時の満足感は大きいです。

また、「心に残る実験はあるか」という質問がありました。それに対してはスペインのバルセロナ大学での経験を挙げていますね。

バルセロナ大学に行ったのは、大阪大学のポスドク(ポストドクターの略。任期付きの研究者。)期間中です。大学院時代からバルセロナ大学の研究者の論文をよく読んでいて、その研究室にある装置で実験できれば、自分の研究が進展するのではないかと期待がありました。当時の私の研究では、液液界面(水と油のように互いに混じり合わない2つの液体の間に生じる境界のこと)に生成する分子集合体の円二色性(左回りの光と右回りの光の吸収の差。右手と左手のように、見た目は似ていても重ね合わせられない構造であるキラリティの判別に利用される。)を測定していたのですが、その実験系でなぜ円二色性が観測されるのかわかっていませんでした。

バロセロナ大学にある装置でその実験系の測定を行っていたところ、通常は正の信号が観測される実験条件だったのですが、ある日の実験では負の信号が観測されました。何か実験を失敗したのかと思ったのですが、バルセロナ大学にある装置では円二色性以外の光学特性も同時に測定できるため、その別の光学特性も含めて解析してみたところ、負の信号に意味があることがわかりました。これがきっかけとなり、この実験系でなぜ円二色性が観測されるのか解明することができました。そのため、この実験は印象に残っています。

愛媛県のご出身だそうですが、地元について教えてください。

一般的には愛媛県といえばみかんのイメージだと思います。しかし、愛媛県の東部地域は工業が盛んで、私の育った四国中央市も製紙業が盛んです。父も製紙会社の社員でした。振り返ってみると、父が化学系だったことが、自分が大学で化学を専攻したことに影響していると思います。

また、私の所属する放射線科学センターでは東京大学史料編纂所と共同で、和紙の化学分析の研究を行っています。製紙業が盛んな地域で育ったこともあり、紙の研究に携われているのは感慨深いものがあります。

大阪大学から直接KEKに来たのでしょうか?

いいえ、バルセロナで過ごした後は東北大学でさらに2年間ポスドクをやり、その後民間の会社に5年ほど在籍しました。そこでは装置開発だけでなく、製品のデモやサポートなどいろいろな業務に携わりました。大学院に進んだのは研究者になりたかったからですが、5年前にKEKで採用されるまでにずいぶん遠回りしてしまいました。

中学生からの「この仕事の課題は何ですか?」の質問に対しては、「博士課程への進学は就職のリスクが高く、若い人に研究者を目指してくださいとは言いにくい点が課題」と答えています。

彼らからしたら10年も先のオーバードクターの問題を語るのはどうかなという気もしたのですが、自分が苦労したことを若い世代に伝えるのは意味があると思い、あえて話しました。

ポスドクを経てからでは新卒で民間企業へ就職する一般的なルートに乗れず、職業の選択肢が狭くなってしまうのです。夢と現実の折り合いをうまくつけてほしいと思います。

ところで、KEKが毎年出している環境報告書のとりまとめも担当していると聞きました。KEKでは環境保護のためにどのような取り組みを行っているのでしょうか?

KEKでは、大型加速器、大型コンピューター及びそれらの付帯施設を稼働させるために多くのエネルギーを使用しています。実験設備の効率化に取り組んでいますが、それ以外にも、敷地内の駐車場への太陽光カーポートの設置、照明の蛍光灯からLEDへの更新、新築建築物の省エネ化などの取り組みが挙げられます。9月末に公開された環境報告2025に、それらの取り組みが記載されていますので、読んでいただけると嬉しいです。

休日はどのように過ごしていますか?

もっぱら息子と「マインクラフト」というゲームをしています。マインクラフトは、3Dの仮想空間内でモンスターと戦ったり、ブロックで家を建てたりするゲームです。マインクラフトを上手な人が立派な建造物を作っている様子をYouTubeで見るのも楽しいです。KEKの加速器をマインクラフトで再現できたら面白そうだとも思っています。

息子さんは何年生ですか?

未就学児で、まだ学校に行ってません。マインクラフトはWindows 11のパソコンでやっているのですが、ゲームコントローラーだけでなく、マウスやキーボードも上手に使っています。自分でパスワードをキーボードで入力してパソコンにログインして、マウスを使ってゲームを起動しています。マインクラフトのプレイスキルも、私より上手な気がしています。

将来有望なお子さんですね。研究に煮詰まった時は、息子さんとのゲームでストレスを解消してください。ありがとうございました。

(聞き手:広報室 海老澤 直美)