高エネルギー加速器は、電子や陽子などの粒子を光の速度近くまで加速して高いエネルギーの状態を作り出す装置です。

高エネルギーではない加速器は身近にもあります。例えば、昭和時代に一般的だったテレビのブラウン管などです。

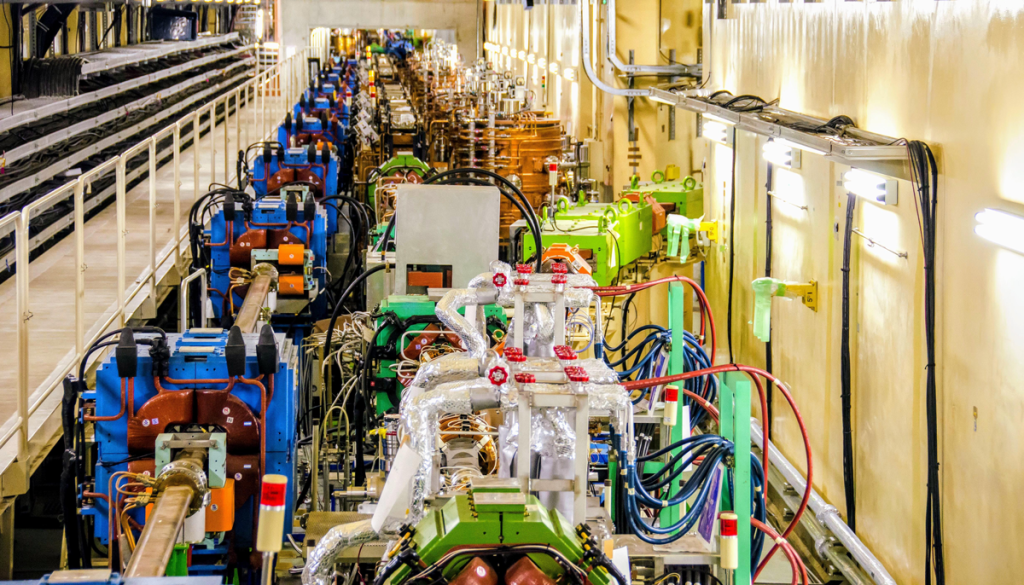

高エネルギーの加速器は大きな設備が必要であるため、大学共同利用機関が設置・維持・管理し、全国の大学や研究機関などから研究者が実験しにくる共同利用の形をとっています。

なぜ加速するの?

高エネルギー状態の粒子同士を衝突させる実験や、高エネルギー状態の粒子から出る光を使う実験などを行うためです。KEKには、実験の目的に合わせたさまざまな高エネルギー加速器があります。

どうやって加速するの?

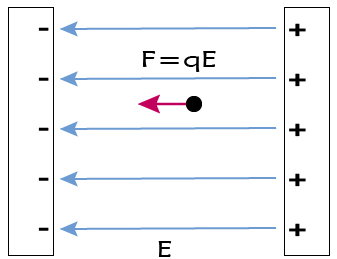

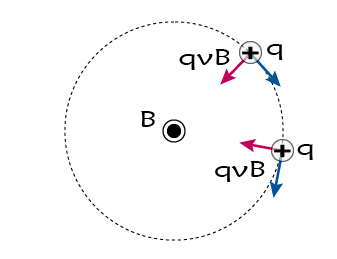

電荷をもつ粒子であれば、電場で加速し、磁場で方向を変えることができます。

直線上に加速電場を並べたものを直線(線形)加速器、電場と磁場を組み合わせて円を描くようにしたものを円形加速器と呼びます。

KEKは加速器で何をやっているの?

例えば、宇宙の始まりを再現する、実験室では作り出せないビームを生み出すなど、加速器でしかできない研究を進めています。その分野は、宇宙・物質・生命など多岐にわたります。

加速器を開発する・つくる・動かす

加速器を使う

加速器科学の歴史

20世紀前半、量子力学の発展を受けて、原子核や素粒子の理論研究が進み、世界的により高いエネルギーを持つ粒子を用いた実験を行いたいというニーズが高まりました。

東京大学の原子核研究所が大学が共同で利用できる「高エネルギー物理学研究所」の設置について検討を始め、関東各地で検討した結果、1971年当時建設が始まっていた「筑波研究学園都市」に決まったという経緯があります。